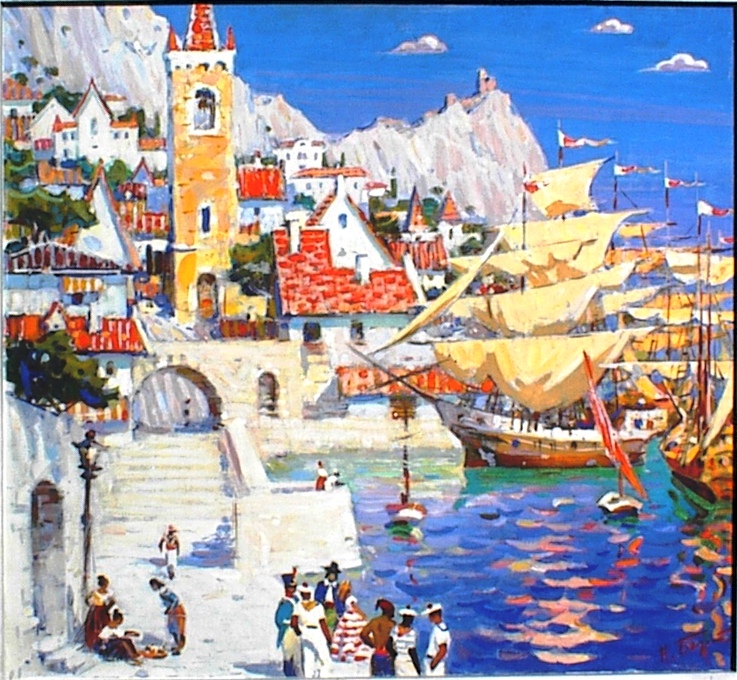

«Москва! Сердце России! Я вспомнил твои золотые луковицы, кривые переулки, черные картузы и белые передники, сидя в вагоне поезда, бегущего на Зурбаган. Я русский. Я вспомнил тебя, Москва, и тотчас забыл, так как пейзаж, наблюдавшийся мной из окна вагона, был экзотичен до последнего камня; пейзаж этот следовало именно изучать, подобно таинственным письменам Востока», – так начинается рассказ Александра Грина «Охота на Марбруна». Еще одно яркое подтверждение того, как переплетены в творческой палитре писателя вымышленное и реальное, как связаны экзотические места Гринландии с конкретными географическими понятиями…

Грин – петербургско-крымский писатель. Его жизнь в зрелом возрасте, главным образом, проходила в этих географических реалиях. Что касается Москвы, то с этим городом связаны только непродолжительные поездки по личным и издательским делам. Исключение – 1918 год. В это время Грин часто мигрирует, живя попеременно то в Петрограде, то в Москве. Объяснить это можно трудностями переломного периода, когда одно за другим прекращали работу издательства, закрывались газеты, и печататься было негде. А Москва с марта 1918 года стала столицей России, и там начала понемногу оживляться литературно-издательская деятельность.

Из документов известно, что весной 1918 года в Москве Грин участвовал в вечере о роли женщины в обществе. Его страстное выступление о важном значении женщины в жизни мужчины, о ее терпении, любви и сострадании, о радости, приносимой ее улыбкой, буквально спасло вечер.

В это же время Грин вместе с Николаем Вержбицким сотрудничал в московской «Газете для всех», а летом – в газете «Честное слово», которая была организована в Москве Петром Подашевским, но просуществовала только два месяца – июль и август.

Как раз к этому периоду относится интересный документ, обнародованный Институтом русской литературы (Пушкинский дом) в 2003 году и доселе неизвестный гриноведам. Речь идет о прошении А. Грина в Комиссию для пособия литераторам, оригинал которого хранится в фондах Пушкинского дома. Даты на нем нет, но по сопоставлению событий нижеприведенный документ можно отнести к августу 1918 года:

«Литератора А. С. Грина

(А. С. Гриневского).

Заявление.

Печать разорена; исчезла; работать положительно негде. Кроме того, что голодаю в буквальном смысле этого слова, – но и не вижу ничего хорошего в будущем, если я останусь жить в П<етро> Г<раде>. Надо изменить жизнь; уехать. Мне хочется сначала побыть несколько дней в Москве, где попытаюсь пристроиться к кинематографии, а затем, если это не удастся, – пробраться на Украину, в Киев. Там собрались литературные силы; есть газеты, журналы, издательства. Усердно прошу Пост<оянную> Ком<омиссию> помочь мне уехать. Пожалуйста, дайте денег; помогите. Уже год, как я не обращался к Вам с такими просьбами. Нет более сил терпеть. Денег нужно вот сколько:

Билет до Москвы – 24 р. 60 к.

Здесь, 2-е суток жизни – 20 р.

Долг квартирной хозяйке – 34 р.

Для Москвы, по приезде, хотя бы – 10 р.

(трамвай, попить чаю, папиросы…)

всего 88 р. 60 к.

Дайте, пожалуйста, эту, такую ничтожную и в то же время такую спасительную, необходимую сумму. Горячо прошу Вас! Помогите, пожалуйста; простите, но не остается иного исхода.

С уважением А.С.Грин (А.С.Гриневский).

Васильевский остров, 3-я линия, д. 34, кв. 3».

Пометка на прошении свидетельствует, что писателю было выдано 100 рублей, благодаря чему он смог поехать в Москву. А вот дальнейшие планы относительно поездки в Киев не осуществились.

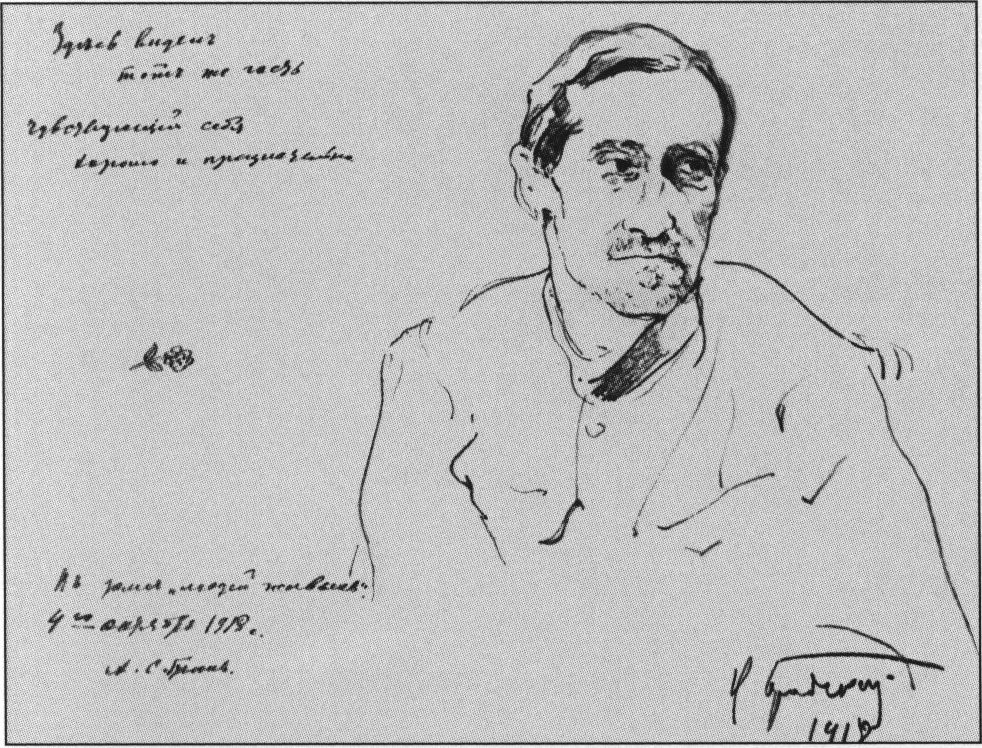

Грин возвращается в Петербург. В начале октября он присутствует на вечере в доме беллетриста Николая Шебуева, где знаменитый художник Исаак Бродский делает его карандашный портрет.

На эту же осень приходится недолгий семейный союз с Марией Долидзе. А дальше – одиночество, безденежье и все трудности эпохи: Гражданская война, где Грин, участвуя в обороне Петрограда, заболевает сыпным тифом, попадает в больницу, а после выздоровления поселяется в петроградском Доме искусств. Обеспеченный, с помощью Максима Горького, академическим пайком, писатель получает возможность жить и творить. Именно тогда будут созданы бессмертные «Алые паруса» с трогательным посвящением жене Нине Николаевне Грин. Их судьбоносная встреча произошла в том же 1918 году, а через три года она стала спутницей писателя на всю дальнейшую жизнь.

Впереди будет Крым, замечательные книги, трудности бытия и радость творчества – тернистый путь большого художника, которому суждено перешагнуть века.

Людмила Варламова,

научный сотрудник Феодосийского музея А.С.Грина

(Газета «Литературный Крым» №9-10 (396-397) май 2012 г.)