В этом году исполняется 120 лет со времени службы Александра Грина в царской армии. Об этом периоде в жизни писателя рассказывают архивные документы, воспоминания и его произведения с военными сюжетами. Сцены из армейской жизни, увиденные и пережитые солдатом Александром Гриневским, нашли отражение в рассказах писателя Александра Грина: «Заслуга рядового Пантелеева», «Слон и Моська: Из летописи …ского батальона», «Тюремная старина», «История одного убийства», «Тихие будни» и других.

В 1901 году будущий писатель достиг призывного возраста: 11 (23) августа ему исполнился 21 год. Накануне он вернулся в родную Вятку с Урала. В 16 лет Александр Гриневский покинул отцовский дом в поисках своего места в жизни. За эти годы он исколесил пол-России и перепробовал множество рабочих профессий, начиная от ученика матроса в Одессе и заканчивая сплавщиком леса на Урале. Время от времени он наведывался в Вятку в надежде обрести себя на родине, но каждый раз, не найдя занятия по душе, вынужден был вновь уезжать.

Как и раньше, этот приезд ничем не отличался от предыдущих. «Я опять не мог никуда устроиться, – пишет Грин в автобиографическом рассказе “Тюремная старина”, – жил кое-где на деньги отца в тесной, дешевой комнате и плохо соображал о том, как же мне быть… Иногда удавалось переписать роли для театра или больничную смету, но в общем на свои заработки прожить я не мог…

Осенью отец спросил меня: “Саша, что же ты думаешь делать?”

Что мог сказать я ему? Мне было смертельно жаль старика отца, всю жизнь свою трудовую положившего на нас, детей, и в особенности на меня – первенца, от которого ждали, что он будет инженером, доктором, генералом…

– Я пойду в солдаты, – сказал я, хотя не подлежал воинской повинности.

Отец был искренне рад».

Здесь хотелось бы уточнить, что´ давало право Грину на освобождение от армии. Дело в том, что в своих воспоминаниях Нина Николаевна Грин (а также некоторые исследователи жизни и творчества писателя) объясняет это так: «будучи единственным взрослым сыном дворянина, по правилам того времени, он обязательному призыву не подлежал. Остальные дети были малолетние».

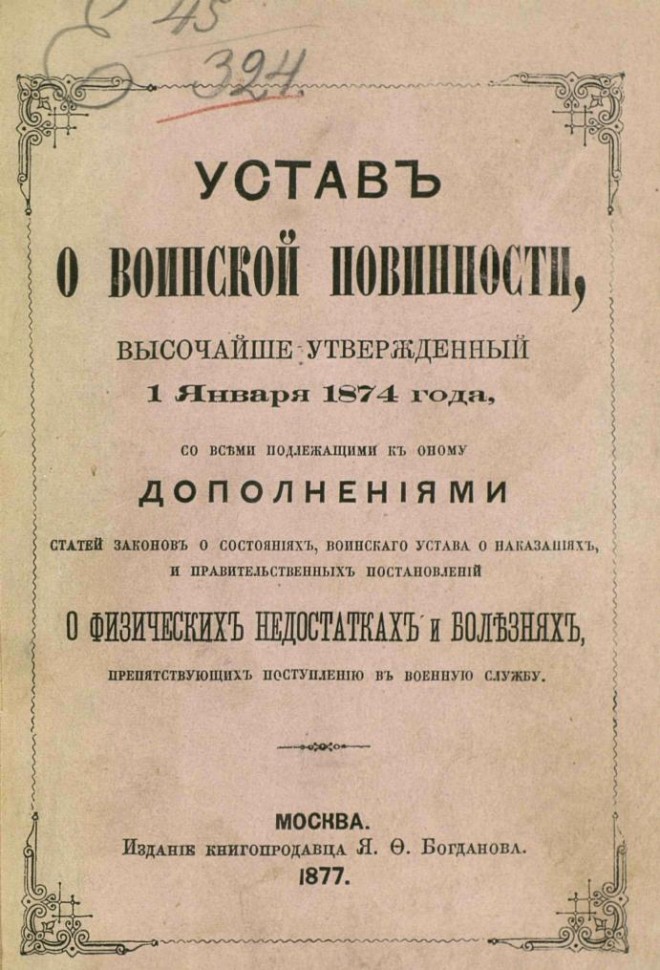

Действительно, в 1762 году волею Петра III дворянство было освобождено от воинской повинности. Этим преимуществом дворяне пользовались до 1874 года, когда император Александр II ввел в России всеобщую воинскую повинность. С этого времени «все мужское население, достигшее 21-летнего возраста, без различия сословий», служило 6 лет непосредственно в строю и 9 лет числилось в запасе (для флота — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе).

Однако Устав о воинской повинности 1874 года предусматривал льготы, позволявшие легально избежать службу в армии. Среди них были льготы по семейному положению трех разрядов: I разряд — «для единственного сына в семье или единственного способного к труду члена семьи»; II разряд — «для единственного способного к труду сына при отце способном к труду и при братьях к труду неспособных…»

Ими и мог воспользоваться Александр Гриневский. I – Его отцу было 59 лет, а в числе способных к труду членов семьи считались только лица мужского пола от 18 до 55 лет. II – Степан Евсеевич продолжал работать, но в семье были дети в возрасте до 18 лет. Сводному брату Грина – Павлу – исполнилось 17, родным братьям: Борису – 7, Николаю и того меньше – 5 лет.

Единственным слабым утешением для Александра было то, что срок его службы сокращался с шести до трех лет ─ «как прошедшему курс Городского училища».

В рассказе «Тихие будни» Грин упоминает этот срок в связи со службой в армии его героя – Степана Соткина.

«После четырех лет скитаний он думал о солдатской лямке с ненавистью и отвращением. С шестнадцати лет Соткин привык жить вполне независимо, переезжая из города в город, тратя, как хотел, свои силы, труд и деньги. Ему вспомнилась бойкая, цветная Москва, голубая Волга, гул ярмарки в Нижнем, нестройная музыка Одесского порта; перед ним, окутанный паровозным дымом, бежал лес. И Соткин покрутил головой.

– Да, неохота, – повторил он.

– Выше ушей не прыгнешь, – сказал старик. – Бежать, что ли? В Англию.

Два года восемь месяцев, ─ авось стерпишь.

Соткин вздохнул и, выйдя побродить, зашел в пивную. Там, сжав голову

руками, он просидел за бутылками до закрытия и, тщательно обсудив положение, решил, что служить придется. Жизнь за границей и манила его, но и пугала невозможностью вернуться в Россию.

“Служить так служить, – сказал он, подбрасывая в рот сухарики, – так и будет”».

В ноябре 1901 года Александр Гриневский был включен в списки лиц, подлежащих отбыванию воинской повинности, 1-го призывного участка Вятского уезда. Однако получил отсрочку, которую сам писатель объясняет так: «Меня отдали в солдаты, причем, так как я не выходил в объеме груди на четверть вершка, отложили прием на март следующего года».

На самом деле причиной отсрочки стал судебный процесс над ним и его друзьями – Михаилом Назарьевым и Ильей Ходыревым, обвиняемыми в нелицеприятном поступке. 4 февраля 1902 года на заседании Вятского окружного суда они были признаны невиновными в «совершении приписываемых им преступных деяниях».

«Затем, ─ пишет Грин в “Тюремной старине”, ─ канцелярия воинского начальника всосала меня своими безукоризненными жабрами, и я поехал среди других, таких же отсрочников, в город Пензу».

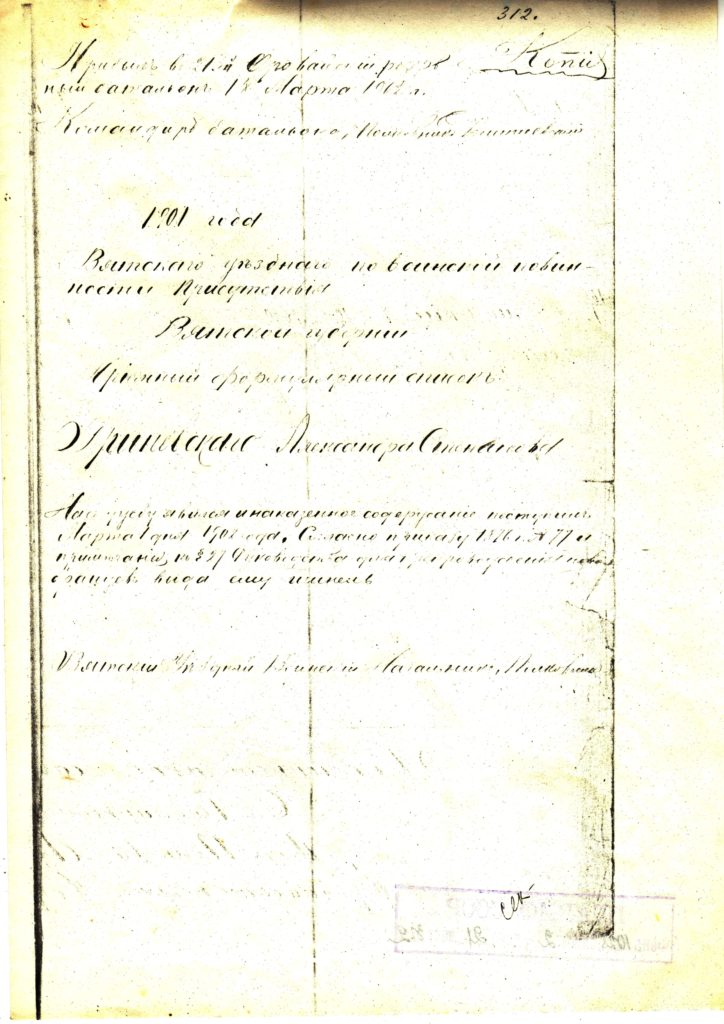

В Приемном формулярном списке Вятского уездного по воинской повинности присутствия Вятской губернии указано, что «Гриневский Александр Степанов на службу явился и на казенное содержание поступил марта 1 дня 1902 года».

На этом же документе имеется еще одна запись: «Прибыл в Оровайский резервный батальон 18 марта 1902 г. Командир батальона, полковник Ромишевский».

Надо сказать, что Оровайский батальон имел большую и славную боевую историю (1811 – 1920), а свое название получил в 1893 году, когда был переименован из Динабургского в Оровайский в честь победы русских войск при селении Оровайс в Финляндии во время русско-шведской войны (1808 – 1809).

«Оровайский батальон учил призывников солдатской науке, грамоте и строю, – пишет А.М. Кручинин в книге “Российский полк с финским именем” (2000), ─ готовил хлебопеков и кашеваров, портных и сапожников, барабанщиков и горнистов. Наиболее сноровистые и грамотные солдаты обучались в охотничьей и учебной командах».

К моменту прибытия на службу Грина, батальон располагался в городе Пензе, где квартировал с октября 1892 года и где на месте построенных для него на окраине города деревянных одноэтажных казарм, уже образовался целый военный городок. Длинные двухэтажные здания казармы можно и сегодня увидеть в Автоматном переулке города.

По словам Нины Николаевны, «решение служить в царской армии было связано для Александра с мыслью о постоянной сытости, одежде, квартире, отсутствии мучительных ежедневных забот. Жизнь в полку скоро показала ему оборотную сторону солдатской сытости…»

Эту «оборотную сторону солдатской сытости» сполна испытал на себе герой гриновского рассказа «Слон и Моська» ─ рядовой Моисей Щеглов, по кличке Моська. «Когда их, новобранцев, в количестве сто с лишним человек представили на казарменный двор – тут впервые Моська почувствовал, что как будто – “не тово”… Когда прошли первые два-три дня приемки, разбивки, выдачи разных мундиров, заплатанных и перезаплатанных штанов, галстуков, винтовок, сумок и прочей солдатской упряжки, когда впервые Моську поставили в шеренгу и сказали ему уже не как новичку, а как солдату: “Эй, ты, рыло! Подтяни брюхо! Брюхо убери!” – тогда он начал подумывать, что, конечно, трудность солдатской службы не только в том, что винтовка весит девять фунтов. На этих девяти фунтах нависла, цепляясь одно за другое, вся страшная тяжесть солдатчины, всей убийственно бессмысленной жизни для убийства».

Начиная с 1902 года в Оровайском батальоне особое внимание стало уделяться обучению солдат стрельбе. Курс стрельб в летнем лагере под Пензой закончился стрелковыми соревнованиями. Это событие Грин описывает в рассказе «Тихие будни»:

«Наступил лагерный сбор. За Сурой раскинулись белые, среди зеленых аллеек, палатки О-ского батальона. Солдаты, возвращаясь с учебной стрельбы, хвастались друг перед другом меткостью прицела, мечтая о призовых часах».

Соревнования проходили следующим образом: «На горизонтальном вращающемся шесте, за триста шагов, медленно показываясь из траншеи и пропадая, выскакивали поясные фигуры. Взвод стрелял лежа. Удушливая, огненная жара струила над полем бесцветные переливы воздуха, мушка и прицельная рамка блестели на солнце, лучась, как пламя свечи лучится прищурившемуся на нее человеку. Целиться было трудно. Вдали, на уровне глаз, ныряли, величиной с игральную карту, двухаршинные поясные мишени».

Борьба была упорной. Стрелки Оровайского батальона заняли второе место. Правда, победителям вручили не призовые часы, о которых мечтали бойцы, а серебряное ведерко и ковш.

На следующий 1903 год победителями состязания вышли стрелки 1-й роты Оровайского батальона. Однако в это время Гриневский уже находился далеко от Пензы… В 1904 году батальон был отправлен на войну в Маньчжурию, откуда живыми вернулись немногие.

Кстати, сам Грин был стрелком первого разряда и нередко слышал от ротного: «Хороший ты стрелок, Гриневский, а плохой ты солдат».

Солдат царской армии должен был быть таким, каким желал его видеть герой рассказа «Слон и Моська» ─ ротный командир Миллер, по кличке Слон: «В солдаты пошел – пропал! Нет больше никакого Мосея, а есть рядовой! И как рядовой ты об-бязан исполнять все… Быстро, точно и… и б-беспрекословно! Скажу – убей отца! Убивай моментально, дохнуть не дай! Скажу – высеки мать! Хлещи нещадно! В рожу тебе плюну – разотри и с-смотри козырем, женихом, конфеткой! Захочу – сапоги мои целовать будешь! …

– Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну – родина там… что ли… отечество… для защиты, а? Царь, мол, бог… Те-те-те! Для послушания вас берут, вот что! И потому существует дисциплина Без дисциплины ты есть что? Мужик. А нам мужика не надо, не-ет! Совсем н-не надо!.. Пусть и духу в нем мужицкого не останется! Чтоб и про село свое он забыл, где родился. Тебя посылают, тебе приказывают – и… баста! А куда, зачем – тебе какое дело! Пошлют на японца – сдыхай в Маньчжурии… Пошлют мужиков бить – режь, грабь, жги! Тебе какое дело?»

Именно так и поступил, желая выслужиться перед начальством и тупо выполняя приказ ─ стрелять в безоружных мужиков, Василий Пантелеев, герой первого рассказа Грина «Заслуга рядового Пантелеева».

Однако стремление превратить солдат «в слепую, покорную машину», нередко заканчивалось тем, что, не выдержав унижений и издевательств, они давали смелый отпор начальству, отстаивая свое человеческое достоинство, как Моисей Щеглов; бежали из армии, как Степан Соткин; или убивали мучителя, как молодой скромный и застенчивый солдат Банников, герой рассказа «История одного убийства».

Что же касается самого Грина, в рассказе «Тюремная старина» он пишет: «Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина “сделает меня человеком”, не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать – очень чистой), или не в очередь дневалить я подымал такие скандалы, что не однажды ставился вопрос о дисциплинарных взысканиях…».

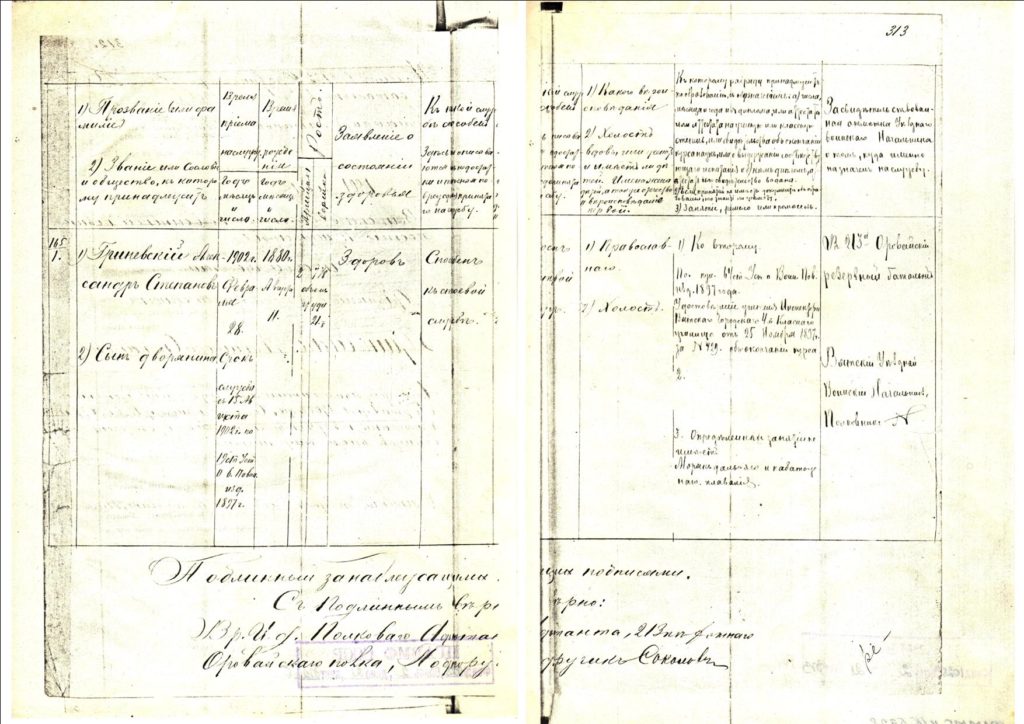

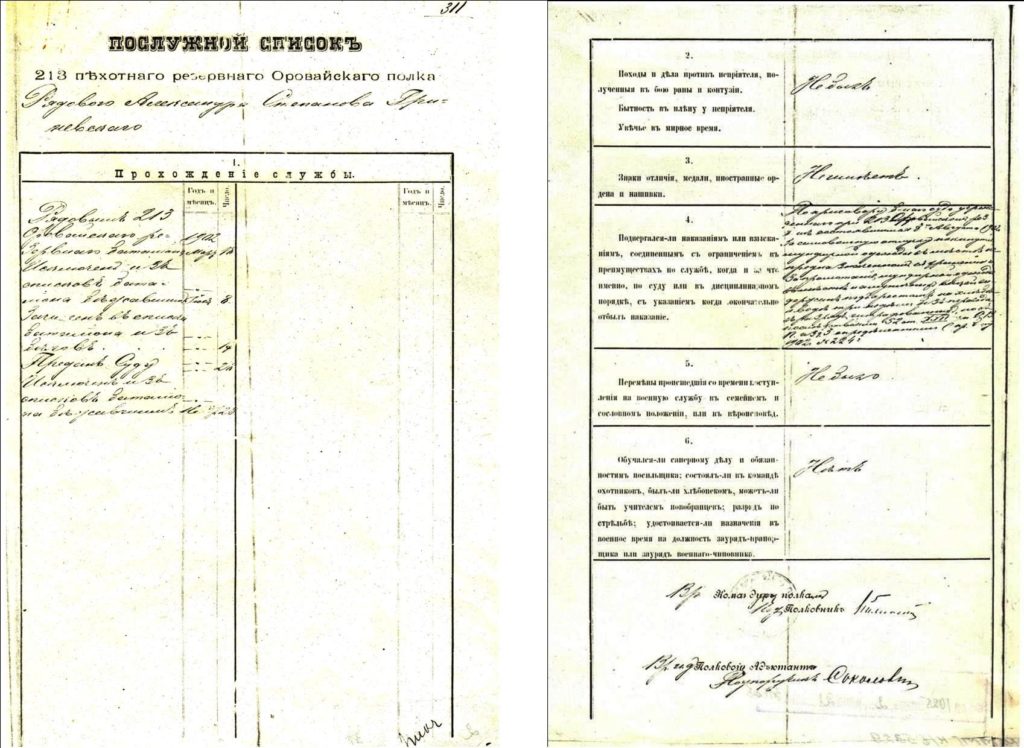

В Послужном списке рядового 213 пехотного резервного Оровайского полка Александра Степанова Гриневского о его прохождении службы сообщается:

«Рядовой 213 Оровайского резервного батальона 1902 год ─ Март, 18

исключен из списков батальона бежавшим ─ Июль, 8

зачислен в списки батальона из бегов. ─ Июль, 17

предан суду ─ Июль, 28

исключен из списков батальона бежавшим ─ Ноябрь, 28

По приговору батальонного суда, учрежденного при 213 Оровайском резервном батальоне, состоявшемся 7 августа 1902 г., за самовольную отлучку и покинутие мундирной одежды в месте, не предназначенном ее хранению, и за промотание мундирной одежды и амуничных вещей, выдержан под арестом на хлебе и воде три недели без перевода в разряд штрафованных…»

Эти сведения дополняют показания ефрейтора Дмитрия Пиконова: «За время служения в батальоне Александр Гриневский вел себя скверно и совершил несколько серьезных выходок, из которых помню одну: когда нашу роту повели в баню, Гриневский разделся … повесил на полку свои кальсоны и объявил, что это знамя Оровайского батальона. Гриневский всегда ослушивался начальства и был за это часто подвергаем дисциплинарным взысканиям. Гриневский происходил из дворян, был отлично грамотен, читал очень много книг, которые брал у вольноопределяющихся, фельдшера и даже, с разрешения начальства, брал их из городской библиотеки, но все книги были хорошие, так как осматривались начальством … Гриневский против царя или же против устройства государства ничего не говорил».

В армии Александр Гриневский познакомился с вольноопределяющимся Александром Студенцовым, социалистом-революционером, и, увлекшись идеями борьбы за народное счастье, зимой 1902 года с помощью Студенцова окончательно бежал из батальона.

Унтер-офицер Мирошниченко рапортовал: «27 ноября, часов около 10 утра, Гриневский заявил, что у него не имеется кисти для письма суворовских изречений, каковые он должен был писать по приказанию ротного командира. Я доложил об этом его высокоблагородию ротному командиру, который велел дать Гриневскому денег и послать купить кисть. После обеда, около 2-х часов пополудни Гриневский явился мне и, получив от меня 5 коп. денег, ушел в город. На Гриневском были: шинель 2-го срока, башлык, барашковая шапка, пояс, мундир и шаровары третьего срока, сапоги на нем были после умершего нижнего чина нашей роты Козьмы Гордиенко, данные Гриневскому для носки ротным командиром. Затем Гриневский ушел в город и больше не возвращался».

На этом период Гриневского-солдата – в жизни писателя Александра Грина – закончился. Начинался период Гриневского-революционера. Но это, как говорится, уже другая история.

Наталья Яловая,

Старший научный сотрудник Феодосийского музея А.С. Грина