Всемирному дню писателя посвящается

“СЕКРЕТ” ИХ ЛЮБВИ

100 лет назад встретились Александр и Нина Грин

Сегодня, 3 марта – праздник пишущего и читающего мира. А значит – праздник всеобщий! Ведь к литературе так или иначе имеют отношение все. Практически каждый человек является или писателем, или читателем, время от времени переходя из одного состояния в другое. Потому – поздравляем всех, всех, всех!

Ежегодно в этот весенний день под крышей Дома любимого писателя-романтика собираются феодосийские литераторы. В этот раз по известным причинам встреча проходит только онлайн – на сайте и в группах музея в соцсетях.

На таких встречах мы делимся мыслями на тему творчества, говорим о литературных событиях, воздаем почести отличившимся авторам. И, конечно же, особое внимание уделяем Александру Грину, его произведениям-юбилярам, памятным датам его творческой и личной жизни – которые у истинного писателя всегда неразделимы.

В этом году исполняется 100 лет с тех пор, как в жизнь Александра Степановича пришла его муза, его Ассоль, «золотистая» Нина.

«Ты мне дала столько радости, смеха, нежности и даже поводов иначе относиться к жизни, чем было у меня раньше, что я стою, как в цветах и волнах, а над головой птичья стая. На сердце у меня весело и светло», – писал Грин жене в очередную годовщину их союза. Она вдохновляла его, подарив свои черты лучшим героиням его книг. Мужественно разделила самые горькие дни. Они шли рука об руку 11 лет, пока смерть не разлучила их… Разлучила ли? Вся последующая, тяжёлая и непростая жизнь Нины Николаевны, которую она посвятила сохранению памяти любимого мужа, была согрета солнцем их необыкновенной любви. Затем смерть… соединила их. И даже здесь произошла история, достойная гриновского пера! Чиновники, вопреки желанию которых был открыт музей Грина в Старом Крыму, не разрешили похоронить Нину Грин рядом с писателем. И какая ещё женщина удостоилась подобного тому, что произошло после? Холодной осенней ночью, под проливным дождём, энтузиасты, поклонники творчества Грина и подвижнической деятельности Нины Николаевны, совершили тайное перезахоронение, соединив её с Александром Степановичем! Их осеняет Бегущая по волнам – рождённая историей их встречи, а множество алых ленточек на ветках – словно отблески парусов «Секрета», на котором уплыли они в свою чудесную страну…

Предлагаем вам подборку материалов, которые расскажут об удивительных отношениях удивительных людей: стихи, письма и воспоминания, посвящённые ими друг другу, а также воспоминания современников о Нине Грин.

Алла Ермилова, научный сотрудник Феодосийского музея А.С. Грина

Александр Грин

Стихи к Нине Грин

Этот стих не безупречен,

Сделан наспех, но, поверь,

Что своим он смыслом вечен…

А.Грин, 16 августа 1922 г.

8 марта 1921 г.

Дверь закрыта, лампа зажжена,

Вечером придет ко мне она.

Больше нет бесцельных тусклых дней,

Я сижу и думаю о ней.

В этот день она даст руку мне,

Доверяясь тихо и вполне.

Страшный мир свирепствует вокруг.

Приходи, прекрасный, милый друг.

Приходи! Я жду тебя давно.

Было так уныло и темно,

Но настала зимняя весна.

Легкий стук… Пришла моя жена.

Пять и шесть… и восемь лет пройдет,

А она, такая же, войдет

И такой же точно буду я…

Хорошо, любимая моя.

Милой Нине моей

Мы с тобой идем одной дорогой.

Наша цель – любовь свою хранить.

Мы свою любовь давно у бога

Каждый врозь – просили подарить.

Вот она пришла ко мне, – как детка,

С сердцем пылким, с возгласом живым,

Как благоухающая ветка

Под лучом небесно золотым.

Дорогая, маленькая Нина!

Ангел твой сегодня с нами, – тут;

Ты проси его: пусть в именины

Всех других крылатцев созовут.

Чтоб ни зло, ни горе, ни страданье

Не коснулись сердца твоего.

Кроме этого, при нежном всём стараньи

Не сумел придумать ничего.

Твой Саша

Подснежник

В небесах снежинка дулась:

«Ах, зачем без стебелька!?»

Пала наземь, обернулась

Образом подснежника.

Ветер… холод… сырость лужи…

И взмолился горько он:

«А зачем к земле и стуже

Стебельком я прикреплен?»

Между небом и землею

Посадил бог грешника;

Опустил в стакан с водою

Стебелек подснежника.

6 марта

А.С.Г.

Твой, бесконечно любящий тебя, друг твой Саша

***

Золотистая Нина,

Лазурно сияя

И рдея, как цвет сольферино,

Зарделась, блестела,

Приют убирая

Веселого Грина.

А после нее здесь осталась улыбка

Неба, лучей, сольферино.

Ты здесь была, ненаглядная цыпа,

Стараясь для старого Грина.

***

В литературе желая не быть

Обычной чернильной уродиной,

Чтоб расположенье твое заслужить,

Пишу тебе черной смородиной.

Когда рассердишься ты на меня,

Как капрал перед взводом,

О смородине этой память храня,

Напишу тебе чистым медом.

***

Кто в груди имеет чувство,

Должен видеть и признать

Совершенное искусство

Нины – печки растоплять.

А.С.Грин. 7 марта 1927 года, Феодосия

***

Ты знаешь ли, милая, что утро блестит, когда ты, сонная, делаешь ручкой знак нежной милости, а иначе солнце встает в тучах?

Знаешь ли ты, что ранняя зеленая травка появляется только при твоей улыбке?

А я еще знаю, что ты, маленькая, с озорной ручкой твоей, светишься ясным светом зари и прощения.

Сверху, из великих мыслей своих, тебя видит добрый Бог и усмехается в бороду.

«Это было удачно, – говорит он, – моя Нина вышла простенько и хорошо, как лиловый колокольчик в полях».

Ему возражает Дьявол: «Я ее съем».

«Я ее защищу», – говорит Господь и тихо кладет ясную руку свою на вздорное темечко моего милого и нежного друга.

«Теперь спи, – говорит он, – для того, чтобы сердце твое было спокойно».

P.S. Продолжение.

И вот всё, что могло быть сказано о хорошей, родной.

Одно я только забыл: это упомянуть маленькие блистания, тонкие и порывистые движения, означающие, что ей могло бы быть лучше, чем в настоящую минуту.

С этим ничего не поделаешь. Вина падает на меня.

Но я надеюсь, что из Великой Милости, любящей мою Любимую, немного перепадет мне.

Нине Николаевне Грин

Голубчику-жене, — отчаянному плаксе,

не взрослому, вполне, —

И не такому, как все, —

Строителю дворцов,

Хранителю супруга,

Изобретателю бретонских огурцов

И механического плуга.

А.С. Грин

3-е декабря 1928 г.

***

Дорогой моей любимой,

ненаглядной, светлой Ниночке

Ничем особым не отмечен

Твой праздник, милая моя,

Но, как и прежде, он сердечен,

И, как и прежде, счастлив я.

Твои, дружок, родные ручки

Поцеловать, пожать спешу,

Я в них не вкладываю штучки,

Но, как придется, – то вложу.

Мое всегдашнее желанье:

Навек тебя в себя укрыть,

Чтоб ты, любимое созданье,

Могла там ласково прожить.

Так хорошо от мысли этой,

От мыслей милых о дружке,

Как будто я верчусь планетой

В горячем солнечном кружке.

Заходит солнце, день темнеет,

Для многих наступает тьма,

Но мне всегда блестящ и греет

Свет – солнце, Ниночка сама.

27 января 1930 г.

***

…Одно прошу: щадить меня не смей; любовь моя сильнее пыток; о, Господи, прости и пожалей того, кто вписан в черный свиток. Я жизнь свою отдам за то, чтоб искупить сегодняшнее горе, и не утешит здесь меня ничто, будь то прощений море. Люблю ее, как любят светлый глаз блеснувшего в окно темницы неба, как любят в жизни только раз, как голод ждет воды и хлеба. Люблю ее, как солнце – мотылек, ее люблю я без причины. Любовь мне Богом страшная дана, и испытаний дал он годы, но та любовь останется одна, сильней от горя и невзгоды. Я разлюбить не мог бы даже так, что под угрозой самой лютой казни мне приказали бы нарушить этот брак, сказали бы: «Угасни». Покуда жив, покуда сердца стук еще зовет меня к мечтам о милой, о, Господи, ты сотвори мне вдруг, чтоб стал я не постылый! Возьми глаза, дыхание мое, возьми убогий дар творенья, но сохрани родимую, ее, твое живое утешенье. Будь то, чему быть суждено, пусть за обиду грянет кара, но не узнает никогда никто души растерянной пожара. Люблю ее, о, Господи, прости! Ты дал мне сам любовь святую, так сохрани ее и защити, раз сделать так сам не могу я. А мне, как милость, подари тепло, – тепло прощальное, быть может, чтоб камнем в душу мне оно легло, туда, где горе душу гложет. Сидел не раз я против дорогой, сияньем глазок утешаясь, и думал: «Я такой дурной живу, всечасно тщась и каясь. Но ведь она, голубушка моя, ни в чем, ни в чем не виновата, она для жизни светлой создана, не для того она душой богата»…

…О чем просить? Чего я заслужил? Презренья только заслужил я, но видит Бог, я, Господи,любил и верным даже в мыслях был я.

Прости меня, я очень виноват, я виноват безумно, бессердечно, прощенью даже Твоему не рад, но умолять я буду вечно. Ее люблю я, Господи, пойми, что без такой любви большой, глубокой ты лучше жизнь мою сейчас возьми, чем жить мне в скорби одинокой!

Ее люблю я, так люблю давно, как снилось мне еще ребенком, что с этакой любовью суждено мне жизнь узнать родной и звонкой. Спаси ее, спаси ее, мой Бог, избавь ее от злых людей и бедствий, тогда я буду знать, что ты помог моей душе в лихую ночь молебствий. Спаси ее, я об одном прошу, о малом дитятке твоем родимом, о солнышке усталеньком твоем, о ненаглядном и любимом.

Осень 1930 г. Ленинград

Праздник

Великий день сверкнул, как метеор.

Парадная открыта анфилада;

Сияют залы золотым лучом,

Играет музыка, и у колонн толпятся

Статс-фрейлины в алмазных декольте,

Ноги движеньем поправляя шлейф;

Гофмейстеры с жезлами впереди,

Пажи и камер-юнкеры за ними,

И, группою медлительной, идут,

Увешанные звездами, министры.

Играет музыка, – но вот раскрылась дверь,

И, с высоты жемчужного престола,

К ним сходит молодая королева

Вся в белом, с диадемой в волосах,

С улыбкой согревающей и светлой.

И на ее взволнованной груди

Сверкает крест суровых тамплиеров-храмовников.

Всё стихло, держит речь

К придворным королева Нина: «Вы

Здесь собрались, чтобы меня поздравить

С днем ангела, и принесли дары,

За что я вам глубоко благодарна

И никогда, поверьте, не забуду

Вниманье Ваше».

Здесь она вздохнула

И продолжала: «Лучше всех подарков,

Которые я вижу пред собой,

Мне будет исполнение желанья

Довольно странного. В стране далекой есть

Дом небольшой и тихий, в доме том

Есть рукодельный ящик, в нем хранятся

Заштопанные двадцать раз чулки

И деревянный небольшой грибок

Для игл. Вот, если мне доставят

Те вещи, чтобы вспомнить я могла

Дни милой бедности и зимних вечеров, –

Я буду вам сильнее благодарна,

Чем погружая руки в сонм сокровищ,

Рассыпанных зарей, как сосен хвоя».

Она умолкла. Ропот пробежал

В рядах переконфуженных придворных,

И охватил их стыд за королеву,

Изрекшую вульгарное желанье

В день царственный.

«Нет, нет! Оскорблены мы, –

Сказал придворным канцлер, – перед нами

Не королева. Кто ее венчал?

Кто дал ей скипетр, бармы и корону,

Кто возгласит ее всесильной королевой?

Согласны мы, что царствовать она

Не может больше!» Вдруг среди толпы

Раздался голос смелый и веселый;

Перед престолом пестрый менестрель

Встал и, сверкнув мечом, промолвил:

«Я защищаю королеву Нину!

Ее венчал всемилостивый Бог!

Ее венчало собственное сердце,

Сердечных душ высокие порывы

И сожаленье горестное к вам!

Скорее вы исчезнете отсюда,

Чем королева милая моя!»

Так он сказал – и всё пропало вдруг.

Сидит в лесу, на камне, королева,

С блестящей диадемой в волосах

И в белом платье; туфли золотые

Сверкают на ее красивых ножках.

Слегка нагнувшись, слушает она,

С улыбкой, замирание оркестра

Среди далеких гор, где облака

Торжественно над скалами сияют.

В ее руках заштопанный чулок,

А на груди, на золотой цепи,

Блестит, украшенный жемчужинами, крест

Суровых тамплиеров…

А.С.Грин

Поздравляет Ниночку с днем ее ангела

(любящий А.С. Грин). 27 января 1931

«11»

«Одиннадцать лет?!.. Никакой юбилей», —

Так скажут глупцы, без запинки;

А нам эта цифра гораздо важней,

Чем четверть столетия — Глинки.

«Не делится на 5, — так скажут глупцы, –

Солидности нет при остатке».

«Ни на 3, ни на 7, — скажу я, — отцы!

Но делится на 2 — прегладко».

«11» — две одиноких черты,

Дружательных два человечка.

Внутри — однородной породы цветы,

Снаружи — как волк и овечка.

Иль козочка, котик… Ответить всерьез

О цифре 11 — трудно;

В ней песни, лучи, и гирлянда из роз,

И звон, раздающийся чудно.

Я болен; лежу и пишу, а Она

Подсматривать к двери приходит;

Я болен лежу; — но любовь не больна,

Она карандаш этот водит.

Саша — Ниночке, всепрелюбящий

и раньше, всегда и вперед!

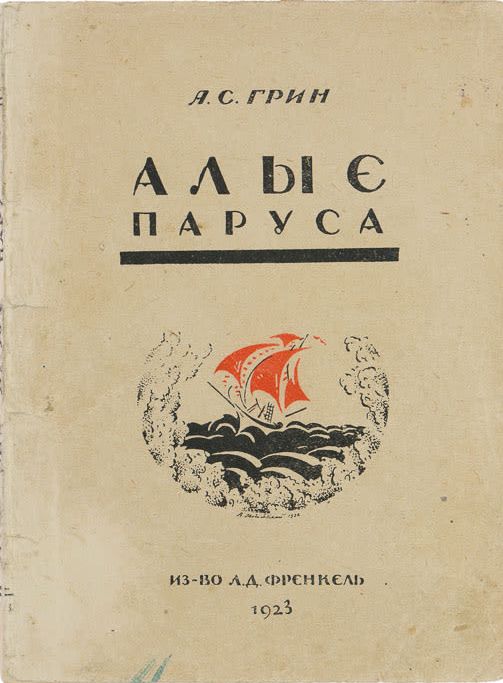

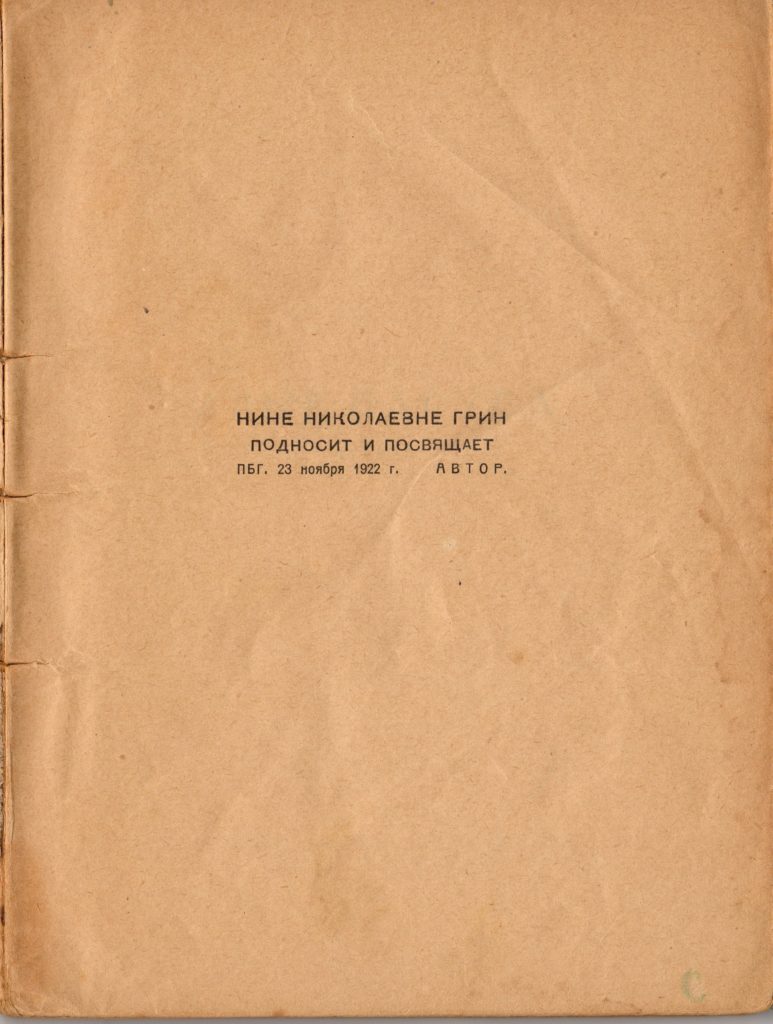

“Начали мы с тобой жизнь…“

(Из воспоминаний Нины Грин)

“Начали мы с тобой жизнь “Алыми парусами”. Сердце сразу сказало мне, что я нашел друга. Давай, сделаем из нашего «Блистающего мира» не комоды и кресла, а веселое путешествие. Не будем думать о далеких завтрашних днях и сегодняшних нуждах, а весело и просто поедем на юг, в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его. Едем в Крым, и пока не истратим всего этого блеска, не вернемся. Пусть это будет нашим запоздавшим свадебным путешествием. Согласна?»

Ну, еще бы не согласиться мне, которая очень мало имела развлечений в своей предыдущей жизни и имела уже двадцать восемь лет. Кое-что купили на бумажные ассигнации, кое-что оставили матери, жившей тогда в Лигове, и, веселые, поехали в Севастополь. Поздно вечером подъехали к городу. Выйдя из вокзала, расположенного в амфитеатре домов, мы попали в душистый мрак южного вечера. Звезды сияли вверху, в небесах, и к ним стремясь и обманчиво как бы соединяясь, блестели огни домов, взбегающих на окружающие вокзал холмы. Приехали в гостиницу против Инфизмета.

Здесь все было другое, чем на севере, – воздух ласкал легкие, люди говорили живописно и певуче, все, озаренное солнцем, как бы ликовало в ежедневном рождении своем. Пошли осматривать город, первым делом Графскую пристань, где много лет назад Александр Гриневский был арестован за революционную пропаганду в царской армии и флоте. А.С. показал мне дом Армии и Флота, а затем – издали – тюрьму, где просидел почти два года. На мое предложение поехать к ней поближе, рассмотреть ее, он отказался: «Не хочу. Скажу тебе – невеселое это место, съедающее прекрасные минуты краткой человеческой жизни, – горько смотреть. Вспомнить можно, смотреть – нет». Знание севастопольской тюрьмы помогло ему так хорошо сделать описание ее в «Дороге никуда» и камень, через который пробивали Стомадор и Галеран подкоп в тюрьму, был тот самый желтый акмонай, на котором лежит Севастополь.

Александр Степанович и пальто

(из воспоминаний Нины Грин)

В 1922г. осенью, должно быть, в конце августа, так как еще можно было ходить в пиджаке, Александр Степанович поехал в Москву по литературным делам впервые за время нашей совместной жизни. Дней через пять приехал обратно, с пакетами руках нетерпеливо стучал в дверь нашей квартиры. На стук я быстро выбежала из комнаты, открыла дверь. Раздвинув руки с пакетами, Александр Степанович обнял меня, громко причитывая: “Ох, Нинуша, ох, моя дорогая, стосковался до смерти!» Смеясь и радуясь встрече, прошли по полутемному коридору в нашу комнату. В освещенной, по осеннему времени, электричеством комнате я взглянула на Александра Степановича, сначала опешила, а потом расхохоталась: на нем было одето новое драповое пальто, – уехал он в одном пиджаке. Но что за пальто! – рукава вершка на два не доходили до лучезапястных суставов, туго стягивая грудь, оно было застегнуто на две верхние пуговицы, остальные не застегивались и полы, не доходя до колен, расходились двумя куцыми хвостиками по бокам. Вид умопомрачительный, но довольный. “Сашенька, чья это прелесть на тебе надета?» – “Моя собственная, купил на Сухаревке»… И называет какую-то сногсшибательную по тому времени цифру.

“А что? Не нравится?” Я стала его ощупывать со всех сторон,

смеясь над куцостью покупки, засмеялся и Александр Степанович: “Знаешь, это я перед поездом заехал на Сухаревку, дай, думаю, куплю себе

пальто, Котофейчик будет радоваться. И когда я его мерил оно

было на мне как раз, а, может, продавец все тянул и гладил

его на мне, то показалось оно очень хорошим и, я думал, тебе

понравится. Вот обида-то! Но поездка била удачная. Александр Степанович привез деньжонок, продал в «Красную ниву» рассказы, там же просили заканчиваемый им “Блистающий мир”, поприветствовали в редакциях и приласкали.

Александр Степанович привез мне в подарок недорогие, но очень хорошенькие черные туфельки на высоких каблуках, первую мою приличную обувь за последнее годы. Я была тоже довольна. Решила

пальто продать, еще немного прибавить и купить получше. А пока, отдохнув и поев, поехали гулять. Любимый наш маршрут – по

Бассейной, Пантелеймоновской, мимо Летнего сада или кругом по

нему, или по набережной Невы до Николаевского моста и обратно.)

День был хороший, ясный, один из первых еще красивых дней петербургской осени, когда все дышет прощанием. Шли в приподнятом, радостном настроении, ласково болтая; я, конечно, надела

новые туфельки и, идучи, с удовольствием поглядывала на свои

аккуратные ноги. М вдруг, возвращаясь, за два или три квартала от дома, я споткнулась. Крак! И каблук сломался пополам.

Я ахнула и от огорчения заплакала: так меня радовали эти новые черные туфельки. Александр Степанович стал утешать меня, что сразу же отнесет их к сапожнику, но горесть моя была безмерна, – потерялся их новый вид. Хромая на одну ногу, наваливаясь на ведущего

меня под руку Александра Степановича, я дошла до дому. Александр Степанович понес обе туфельки к сапожнику; оказалось, каблучки были без железного стержня. Долго и с удовольствием носила я их починенные.

Неудачное же пальто Александра Степановича я через несколько дней продала за гроши на Александровском рынке, оно было очень дрянное, я

стала искать осеннее пальто для Александра Степановича, так как ходить в пиджаке было уже холодно, а в зимнем пальто еще рано. Однажды, у какого-то пожилого интеллигентного человека я увидела на руках хорошее темно-серое из нерусской лохматой материи пальто на серой шелковой подкладке. Цена была небольшая, но я боялась за размер, хотя казалось оно мне достаточным. “Я продаю свое,

сказал мне продавец, – и если ваш муж такого же роста, как

я, оно будет ему впору. Хотите, я примерю его на себя? Я

захотела, так как он был роста Александра Степановича, пальто сидело прекрасно и я, радуясь и не торгуясь, забрала его и полетела стремительно домой: мне представлялось, как оно будет хорошо на Александре Степановиче. Действительно – широкое и длинное – оно прекрасно сидело на нем, делая его похожим на какого-либо из своих героев. Пальто

очень понравилось Александру Степановичу, он радовался и охорашивался перед большим зеркалом в комнате нашей квартирной хозяйки, а я безудержно ликовала, приплясывая вокруг него.

Александр Степанович носил это пальто с удовольствием, оно отвечало его представлениям о хорошей мужской одежде. Но однажды пришел

мой день рождения, денег у вас совсем не было, мама кое-какими домашними возможностями испекла хороший пирожок. Пирог поспевал, я стала накрывать стол, а Александр Степанович куда-то собрался, накинув на плечи свое серое пальто в котором было уже холодно

ходить. “Я, Нинуша, через несколько минут вернусь, только за

газетой сбегаю». За хлопотами об обеде я не обратила внимания на то, как долго отсутствовал Александр Степанович. Накрыла стол, а тут и

он появляется. Ключ у него был с собой, я не слышала когда он

вошел. Жили мы тогда уже в собственной квартире, этаком выше.

Зову садиться за стол, Александр Степанович выходит в свою комнату и возвращается с большой коробкой конфет и несколькими розами в руках:

“Котофеинька мой дорогой, поздравляю тебя с днем твоего круглопузенького ангела-младенца и прими мои малые дары. Лучшее будет вне рождения, при появлении пенензов!» Расцеловав его, поставив розы в вазу, заглянув в коробку, я полюбопытствовала: «А откуда же вы, сэр, на это денег добыли?” Глаза Александра Степановича сделались смущенными и лукавыми.

“Не спрашивай, потом

скажу. Не сердись – иначе не мог. Понимаешь, для души не

мог!» Ну, а я не могла потом ждать, пристала и пристала к нему: “Скажи же, не могу ждать…” “Да я пальто на Бассейном толчке продал. Не мог, Нинуша, пережить этот день без подарка тебе». Я сначала остолбенела. Потом: “Ох, Сашенька, такое прекрасное, любимое пальто, как можно?»1 “Ну, Нинуша, не волнуйся! Пойми!” Но у меня уже прошло удивление и сожаление

об ушедшей красивой вещи, сердце загорелось теплом к желание

Александра Степановича порадовать меня вот в эту минуту. Я обняла его и стала, благодаря, крепко целовать. Он обрадовался, сели за стол и

Александр Степанович живописно рассказал, как, быстро добежав до рынка, (он был от нас в одном квартале), он снял с плеч пальто и, держа его за воротник в вытянутой руке, закричал на весь толчок:

“Ну, ну, налетай – за двадцать пять рублей заграничное пальто с шелковой подкладкой и всеми пуговицами!” сразу же подскочили два базарных типа, ткнулись носами в пальто, сунули

Александру Степановичу 25 рублей в руки и убежали, заворачивая пальто. Какой-то мужчина, идя вслед за Александром Степановичем, с огорчением говорил: “Продешевили, гражданин. Я дал бы больше!» Но Александр Степанович, не слушая дальнейшего его бормотания, стремительно вскочил в дверь цветочного магазина, так же быстро в кондитерскую и помчался обратно домой, привлекая своим видом изумленные взгляды прохожих – в конце октября человек в пиджаке был заметной фигурой на холодной осенней улице.

Отношение Александра Степановича ко мне

Твердо и уверенно могу сказать: Александр Степанович любил меня всем сердцем, всем существом своим. В прошлом, в юности – во время эсэрства, он любил некую Веру Аверкиеву, эсерку, с которой встречался, кажется, в Саратове, но она была старше его, равнодушна к нему. В молодости он любил Веру Павловну, любил крепко. Но жизнь развела их. Среда, в которой оба воспитывались и прожитое до встречи, делали их несродными друг другу. Вера Павловна, единственная дочь видного петербургского чиновника, выросла без матери, воспитывалась теткой и суровым отцом в духе детей своей среды и духа времени официального, что не помешало ей, взрослой, стать членом общества “Синего креста” – помощи политическим заключенным. Александр же Степанович вырос в бедной, мещанской среде, среди вечных дрязг, неурядиц, пьянства отца и гостей, в бродяжестве юности, исканий профессии по сердцу. Жадность к жизни, всем ее проявлениям, алкоголизм А.С., бурно его захвативший, распутство, сопровождавшее пьянство, не дали возможности этим двум существам, любившим друг друга, слиться в одну душу и, презирая взаимные недостатки, извлечь из общей жизни все прекрасное, что она им давала. В результате развод по согласию, вернее, уход В.П. от А.С. Остальное – мусор или цветы, случайно попавшиеся на пути.

Наша последняя встреча произошла в момент полной зрелости А.С., давно испытываемого им одиночества и жажды тепла женских рук. Она произошла на грани тяжелого, бесплодного увлечения Александра Степановича некоей Марией Сергеевной, молодой девушкой из литературных кругов того времени, – часто посещавшей “Дом Искусств”. Роман этот я знаю только со слов А.С., немногочисленных, так как я не хотела полностью знать его прошлую мужскую жизнь. Увлекся он самозабвенно. Понимая умом нелепость своего с нею соединения, свою старость в сравнении с нею и во внешнем своем облике, он горел и страдал. А она увлекалась другим.

И тут встретилась я, не знавшая ни о чем этом. Года за три перед тем и он несколько увлекался мною.

Его стихи: “Когда одинокий я мрачен и тих,

Скользит неглубокий, подавленный стих,

Нет счастья и радости в нем. Глубокая ночь за окном…

Кто раз вас увидел, тому не забыть,

Как надо на свете любить…

И вы, дорогая, являетесь мне,

Как солнечный зайчик на темной стене”…

относятся к этим дням 1918 года. Затем я совсем потеряла его из виду и случайная встреча в I92I году на Невском проспекте возобновила наше знакомство.

Насколько я представляю, я никогда не расспрашивала А.С. подробно, – она произошла в последние минуты его увлечения Марией Сергеевной, когда он увидел ясно всю безнадежность его. И все сдерживаемые им чувства и желания обернулись ко мне, – он просил меня стать его женой. Я согласилась. Не потому, что любила его в то время, а потому, что я чувствовала себя безмерно усталой и одинокой, мне нужен был защитник, опора душе моей. А.С. – немолодой, несколько старинно-церемонный, немного суровый, как мне казалось, похожий в своем черном сюртуке на пастора, соответствовал моему представлению о защитнике. Кроме того, мне очень нравились его рассказы и в глубине души лежали его простые и нежные стихи. Помню, – в обстановке далекой от литературы, в поисках хлеба и других продуктов, в маленькой библиотеке провинциального городка, я нашла книгу рассказов А.С. И на душе стало светло, словно встретила друга.

Мы вскоре поженились, и с первых же дней я увидела, что А.С. завоевывает мое сердце. Изящные нежность и тепло встречали и окружали меня, когда я приезжала к нему в Дом Искусств. Тогда он не пил совершенно. Не было вина. А мне он сказал, что уже года два, как бросил пить. О том, что он в те дни просил вина уМ.Горького, я узнала после его смерти из писем, находящихся в Ленинградской Публичной Библиотеке.

В те дни А.С. стал для меня тем, что я искала – защитником и опорой. Я крепко полюбила его, всегда стремясь быть такой, какой я ему зриласъ. Лучшей, чем была на самом деле, видимо, что-то в моем существе, – простом, нетребовательном к благам жизни и всегда за любовь и радость благодарном, – звучало в унисон его душе. Настолько, – что начавшееся, – с появления, свободной продажи вина, пьянство не разрушило этих наших чувств, а, может, еще углубило и расширило их, так как, кроме опоры и защитника, я еще увидела в нем существо, требующее заботы и опеки и на это обернулись мои неудовлетворенные материнские инстинкты. А он, быть может, иногда страдая от этой опеки, – в минуты, когда его тянуло к безудержному пьянству, – был сердцем благодарен за нее и с удесятеренной нежностью и любовью относился ко мне после своих провалов. За одиннадцать с лишним лет моей жизни с А.С. у меня всегда было чувство королевы его любви. И какие бы тернии ни появлялись на нашем пути, любовь все покрывала и благодарность за нее непрерывно струилась в моем сердце. Все, что может происходить красивого в жизни вдвоем, – все происходило в нашей жизни. Отсвет этих чувств лежит во всех произведениях А.С., а интимное, домашнее тепло, любовь и страдания в его стихах, даримых мне.

Я никогда не интересовалась любовным прошлым, А.С. и не расспрашивала его о нем. “Хочешь все знать обо мне, мужчине? – как-то спросил А.С. – я тебе расскажу”. Я отказалась. Мне не хотелось затенять светлую радость моих дней чем-то, что не всегда казалось чистым. За долгие годы жизни коснешься всего, и из таких случайных разговоров с А.С. я знала, что в прошлом у него было много связей. Но были и цветы, когда ему казалось, что вот-вот это то существо, которое жаждет его душа, а существо или оставалось к нему душевно глухо и отходило, не рассмотрев чудесного А.С., не поняв его, или же просило купить горжетку или новые туфли, как “у моей подруги”. Или же смотрело на А.С., как на “доходную статью” – писатель, мол, – в дом принесет. Это все разбивалось и уходило, и казалось ему что, может быть, никогда он не встретит ту, которая отзовется ему сердцем, ибо стар он становится, и некрасив, и угрюм. А тут, на нашe счастье, мы повстречались. И благодарная А.С. при жизни за полноту данной им мне любви, после его смерти я сказала себе: «Ты была недолго счастлива, но это было настоящее счастье души. И если в дальнейшем весь твой путь будет несчастлив, и ты умрешь в горестях, помни, что одиннадцать с лишним лет твоей жизни были прекрасны и ты, человек и женщина, недаром их прожила”. Я благодарна судьбе и никогда на нее не ропщу.

За два дня до смерти А.С. попросил позвать священника,

исповедался и причастился. После ухода священника, остававшегося с ним наедине, он усадил меня рядом и, держа мои руки в своих ослабевших руках, стал рассказывать беседу со священником: – “Он предложил мне забыть злые чувства и в душе примириться с теми, кого я считаю своими врагами. Я же ответил ему, что нет у меня зла и ненависти ни к одному человеку на свете, я понимаю и не обижаюсь на них; грехов же в моей жизни иного и самый большой и тяжелый из них – распутство, и его я прошу бога отпустить мне”. Сказал это, поцеловал мои руки и устало откинулся на подушку.

Я поцеловала А.С. и сказала ему, что ничем ни перед кем он не грешен, ибо любил и творил. Он слабо улыбнулся и еще раз поцеловал мне руку.

Зачем он сказал мне это? – до сих пор не знаю. И, должно быть, знать не хочу. Я имела своего Александра Степановича, он давал мне счастье, – больше ничего мне не было нужно. Если он сказал это, думая, что после его смерти я могу узнать нечто, могущee в моей памяти исказить его образ, то напрасно боялся. Мне известно, что пьяный человек иногда не властен над своими низкими инстинктами, что в нашей жизни могло случаться нечто загрязняющее.

Однажды А.С. написал хороший рассказ “Измена”. Прочтя его мне до конца, он как-то странно посмотрел и говорит: «Ты не думай, Нинуша, что это я про себя». «Я ничего не думаю, кроме того, что не надо писать рассказ второй раз». И на сердце на мгновение стало больно; я вышла в соседнюю комнату и стала себя бранить. Через несколько минут, успокоясь, снова вошла в комнату А.С. и, молча, поцеловала его в голову. Он так же безмолвно прижал меня к себе. И все.

Другой раз он рассказал мне о человеке, который очень

любит свою жену. Она все его счастье. Но дурные инстинкты

сильны в нем и он имеет любовниц. Тем не менее, у какой бы из

них он ни находился, в одиннадцать часов вечера он звонит по

телефону своей жене и говорит ей все ласковые и нежные слова,

какие она привыкла слышать от него на сон грядущий. И жена,

думая, что он на работе, спокойно ложится спать, благодаря его

за любовь.

А.С. спросил меня, как бы я посмотрела на такой поступок мужа. Мне думалось, что муж поступал правильно, он любил по- настоящему только свою жену и не должен был ничего ей рассказывать. Что дали бы его излияния обоим? Словно бы любовь окунули в грязь. Она стала бы несчастной. Он только должен тщательно все скрывать, чтобы не обидеть ее случайно.

«Ты права, как всегда!» – сказал очень серьезно А.С. – «Я тoжe так думаю, хотя и не оправдываю мужа».

Мне казалось, что он хочет написать рассказ на эту тему. Рассказ не был написан.

Что-то, может быть, приходило и уходило, а любовь ко мне благоухала в его сердце до последней минуты, как прекрасный цветок, украсив навсегда мою и его жизнь, его конец и книги.

Ты ушел.. Сначала незаметным

Показался мне тяжелый твой уход.

Тело отдыхало, а душа молчала,

Горе, не терзая, думалось, пройдет.

Но шли дни и сердце заболело

Острою мучительной тоской.

Мне хотелось, сбросив тяжесть тела,

Быть всегда, мой милый друг, с тобой…

Нет тебя, и нет сиянья счастья,

Нет горенья творческих минут.

На земле осталось только тело,

Жадное до жизни, наслажденья

И ничтожное в своих желаньях…

Ты ушел и нет тебя со мною,

Но душа моя, мой друг, всегда с тобою.

/написано в 1933 г. в г. Старый Крым/ Печора

Письмо Нины Грин к Александру Грину

Грин Нина Николаевна. Петроград.

24 сентября 1921 года.

Сашечка! Милый мой, мне не особенно хорошо, оттого я пишу. Если я заболею и умру – при нехорошем сердце это часто бывает, помни, голубчик, что я любила тебя так, как только может любить человеческое сердце, и чувствовала всегда твою нежную, ласковую любовь. И если это, не дай Бог случится, ты женись ещё раз, так как такой нежный человек, как ты, не может и не должен быть один. Целую и люблю тебя крепко, мой единственный возлюбленный друг. Вся твоя Нина. Не смейся – я от любви пишу.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ О НИНЕ ГРИН

Александр Шкарин. « Я родился в Феодосии…»

Я родился в Феодосии. Мой отец был городским архитектором, по его проектам построено много красивых зданий. Человеком он был добрым, мягким, много помогал нуждающимся. Отец был знаком с Айвазовским, был в большой дружбе с М. А. Волошиным, К. Ф. Богаевским, В. В. Вересаевым. Умер он в 1918 году. Мы с матерью жили на улице Галерейной, 4.

В те годы Феодосия буквально расцветала после НЭПа, город стал спокойным и радостным, с уютными семьями. Жители его любили общественные массовые празднества. Однако, несмотря на это, более тесные контакты между собой сохранили лишь старые друзья. Знакомые семьи в виде долга наносили друг другу визиты, причём, даже угощения не были в то время приняты, встречались ради общения. Но новых людей, новых знакомств как-то сторонились, старались избегать.

Поэтому неудивительно, что, когда в Феодосию приехали Грины, на них обратили мало внимания (несмотря на то, что Александр Степанович – писатель), никто не стремился познакомиться с ними, лучше узнать новых горожан. Да и сами Грины после всего пережитого стремились к уединению и тишине. Поэтому и судили о них по общепринятым мнениям, почти не имея своего. То есть старый ярлык продолжал висеть и в Феодосии; их многие так и называли: «мрачные Грины».

Не могу сейчас точно сказать, каким образом познакомились наши семьи. Скорее всего, благодаря душевному характеру моей мамы, Лидии Андреевны, и просто тому счастливому случаю, что мы оказались соседями. У Нины Николаевны и у моей мамы нашлись общие интересы, они шили, иногда готовили. Моя мама очень хорошо шила. Как-то Александр Степанович в шутку сказал ей: « Вы – портной-художник».

Наши семьи ходили друг к другу в гости. Несмотря на внешнюю замкнутость, дома у Гринов всегда было очень весело, много шуток и юмора.

В моём восприятии Александр Степанович и Нина Николаевна – одно целое, неразделимы. Насколько я помню, они всегда были вместе. Александр Степанович даже из дома редко выходил, они часто вдвоём гуляли. Нина Николаевна помогала ему в работе, была его большим другом. Думаю, что общение с Ниной Николаевной, привязанность к ней, заменяли ему все общества. В тихой, уютной домашней жизни он находил покой, радость и счастье – всё, что ему тогда нужно было.

Сейчас, будучи взрослым, я готов назвать человеческим подвигом то, как Нина Николаевна, очень обаятельная и красивая тогда женщина, сумела подладиться под довольно-таки сложный, своеобразный характер Грина – так дружно они жили!

Мне кажется, что в биографии Александра Грина Нина Николаевна должна занять самое достойное место.

1980-1981 годы.

Елизавета Сапожникова

Нина Николаевна была очень интересной женщиной. Одевалась всегда со вкусом и скромно. Шила сама. Очень ей шел коричневый костюм, а на голове – соломенная шляпка с цветами на правой стороне. Говорили, что Грин купил ей зеркало, в которое еще никто не смотрелся.

Иногда она ему делала сюрприз: оклеит весь его кабинет такими картинками, где корабли. И вдруг мы слышим смех: это значит, она ему доставила удовольствие.

Нина Николаевна производила впечатление гордой и чванной. В разговоре с соседями больше молчала, была очень сдержанна, в отличие от её матери, которая любила беседовать с людьми.

Александр Степанович и Нина Николаевна очень любили прогулки. Ежедневно после обеда они ходили гулять к морю, по городу. К Гринам почти никто не ходил. Несколько раз видела, как приезжал М. Волошин. Однажды он пришел и принес большой букет цветов. Грины встретили его шумно и радостно.

Мария Шемплинская

Отдых на даче Шемплинских в Старом Крыму.

Я жила в то время с мужем и дочкой. При появлении в нашей усадьбе Александр Степанович Грин и его жена Нина Николаевна сразу произвели хорошее впечатление, которое не допускало и тени недоверия.

Они осмотрели комнату, двор им понравился. О цене не торговались. Так в моём доме поселилась семья писателя А.С. Грина. Прожили они здесь всё лето 1929 года. О том, что Грин – писатель, я знала от родственницы своего мужа, которая хорошо была знакома с семьёй хозяина, у которого Грин снимал комнату в Феодосии в доме по улице Верхне-Лазаретная, дом 7.

Я очень любила литературу, всегда интересовалась новинками, но с произведениями Александра Грина не была знакома. Его книг в продаже тогда не было, да и мало кто знал у нас о самом писателе.

Интересуясь им, мы в то же время не хотели быть назойливыми в общении, и разговоры с ним обычно ограничивались взаимными шутками и неизбежными вопросами хозяйственного характера.

У нас в то время росло пятьдесят пять кустов роз. Дарить цветы тем, кто их любит, приятно. И потому я заботилась, чтобы у Грина всегда были живые цветы. Но Александру Степановичу нравилось и самому дарить цветы, и он их покупал, хотя я была против этих денег, для Нины Николаевны, к которой относился нежно, бережно.

Жили Грины трудно, бедно, но Александр Степанович всегда был чисто, аккуратно одет. Нина Николаевна сама перелицевала ему старый костюм, и как раз в это время я встретила их гуляющими. Александр Степанович в обновлённом костюме, выпрямившись, гордо вёл Нину Николаевну под руку, вид у него был просто величественный.

Хочется немного рассказать о Нине Николаевне, так как она занимала большое место в жизни Александра Степановича. Это была красивая, энергичная, уравновешенная, остроумная и жизнерадостная женщина. С первого дня знакомства она очаровала меня. Быстро у нас установились прекрасные отношения, беседовали мы часто и помногу. Мне очень нравился её трезвый ум, прямота без резкости, простота в обращении, доброжелательность и ещё многие её достоинства. Она сумела приспособиться к нелёгкому характеру Грина, не поступаясь своим достоинством, хотя это потребовало от неё немало усилий, выдержки.

Вот характерный случай, относящийся к сказанному. Нина Николаевна сидела со мной на скамейке. Александр Степанович, вернувшись со свежими газетами, сел около Нины Николаевны и стал читать. Она, заглянув в газету, тоже стала читать. Александр Степанович сказал: «Нина, не читай!» Нина Николаевна по инерции продолжала читать. «Нина, я сказал: не читай!» – уже раздражённо повторил он. И Нина Николаевна молча, спокойно откинулась на спинку скамейки.

Резкие перемены в настроении случались иногда у Александра Степановича приступах болезни. Болел Грин долго. Когда я, незадолго до его смерти, зашла к Нине Николаевне, то она печально сказала: «Если бы вы знали, каким лёгким стал Александр Степанович, я его сама смогла перенести с постели на кушетку, когда меняла бельё».

Из окна комнаты, около которого стояла кровать Грина, открывался прекрасный вид на юг, на любимые им горы, лес. Больной жадно всматривался в эту красоту, щедро освещённую солнцем.

Я болен, лежу и пишу, а она

Подглядывать к двери приходит.

Я болен, лежу, а любовь не больна –

Она карандаш этот водит.

Это отрывок из стихотворения, написанного за четыре месяца до смерти Грина, относилось оно к Нине Николаевне.

Вообще Нина Николаевна своей жизнерадостностью много света, радости и тепла вносила в его ранее омрачённую душу. Своей заботой она создала благоприятную обстановку для его работы над своими произведениями.

Будучи прекрасной женой, другом, товарищем, Нина Николаевна делала его счастливым, и сама была счастлива. «Мне больше ничего не надо», – говорила она не один раз о своей жизни. Мнением Нины Николаевны о своей работе Александр Степанович очень дорожил.

Хотя каждый человек неповторим, но Грин с женой ни на кого не были похожи и потому особенно чётко запоминались.

Похороны Грина были скромные. Провожающих, кроме Нины Николаевны и её матери, было несколько знакомых Грина и немного посторонних совсем людей. На этом кладбище до революции хоронили только бедных людей. Оно было неуютно, и только в двух местах, помню, росли деревья. Нина Николаевна под одним из них – алычой, выбрала место для могилы. Когда опускали гроб в могилу, Нина Николаевна разрыдалась. Моя дочь Бианка обняла её за колени и, плача, говорила: «Николавна, не плачь!» (сокращённое по-детски «Нина Николаевна»). И она навсегда сохранила тёплое отношение к Бианке за детское сочувствие её горю.

На свои небольшие средства, с большими трудностями, Нина Николаевна поставила памятник Грину.

Могилы моих родных находятся почти рядом. И потому я и мои родственники являемся свидетелями настоящего паломничества почитателей Грина к его могиле. Некоторые из них, кроме цветов, оставляют свои стихотворения, проникнутые глубоким чувством к любимому писателю.

Меня также часто посещают почитатели Александра Грина. Возможно, что я несколько их идеализирую, но мне все эти люди представляются живущими не «хлебом единым». И это так отрадно!

7 августа 1975 года.

Дмитрий Панков

« Александр Степанович Нине Николаевне звёзды рассказывал…»

Грины жили по Октябрьской улице. Тогда Александр Степанович был здоров, много ходил – и один, и с Ниной Николаевной. Иду как-то вечером, ночи у нас летом тёмные, смотрю: две фигуры, одна высокая, другая маленькая. Высокая маленькой что-то на небо показывает. Это Александр Степанович Нине Николаевне звёзды рассказывал. Всегда, когда идут вместе, тихо о чём-то говорят. Дружно жили. И Ольга Алексеевна, мать Нины Николаевны, вот душа-человек была! Мы с ними хорошо познакомились, когда они переехали в домик на улице К. Либкнехта. Грина на линейке привезли, он совсем плох был. Ольга Алексеевна с дочкой чего только для него не делали! Год был голодный, где для больного еду достать? А они доставали. Нина Николаевна – та из-под земли доставала. Захотелось Александру Степановичу чаю с лимоном, она весь город обегала. У одних тут лимонное дерево было – ей дали два лимона. Бежит, радуется, глаза светятся. «Вот, достала», – говорит. Всё продала, только чтобы он ел. А он и есть уже не мог. Сердился, когда заставляли. Она поставит перед ним еду, а сама уходит. И под окно – ест или нет. Нам-то всё было видно. Иногда улыбнётся – значит, поел. А то стоит и плачет – не захотел. Очень его любила.

Мария Гончаренко

«Я была тогда совсем ребёнком…»

Я была тогда совсем ребёнком, но в детской памяти моей остались яркие воспоминания об этой чудесной семье, о замечательных этих людях.

Так уж случилось, что отец мой, Константин Ипатьевич Бойко занимался в доме Гринов различной хозяйственной работой. То изгородь поправит, то нарубит и наколет дров на зиму, обрезал деревья в саду, кусты роз, обвивавших их маленький домик. С собой он всегда брал меня, а Нина Николаевна и Александр Степанович очень любили детей.

Часто я пила с ними чай в уютной маленькой комнатке, сидя на коленях у Александра Степановича. К Новому году они обязательно наряжали ёлочку, и, несмотря на очень скромную их жизнь, находили возможность сделать для меня подарочек, который клали под ёлочку. Мы тоже жили бедно. Новый год был для меня самым счастливым праздником.

Я помню Александра Степановича, сидящего в кресле, всегда задумчивого, бледного. Он смотрел куда-то вдаль на лес и горы. Казалось, что мысли его далеко, в какой-то неведомой стране.

Нина Николаевна очень любила Александра Степановича. Она была чуткой заботливой женой: подойдёт, накроет клетчатым пледом ноги, и всегда с улыбкой, лаской, нежностью. В этой семье царили такая умиротворенность, доброта, чуткое, заботливое отношение всех членов семьи друг к другу (в семье жила и мама Нины Николаевны – Ольга Алексеевна), что не хотелось уходить от них. Бывало, сидишь на скамеечке у ног Александра Степановича, он гладит рукой головку и рассказывает столько увлекательного, интересного, что чувствуешь себя в какой-то удивительной сказке, в неведомом тебе мире.

В 1932 году Александру Степановичу стало совсем худо. Он попросил положить его к окну. Так лежал он на кровати, глядя на далёкие горы. Рядом на табуретке сидела Нина Николаевна. Она всё время поглаживала его руки, как будто хотела передать ему всё тепло своего сердца. Я сидела на скамеечке возле неё.

Когда Александру Степановичу стало совсем плохо, она попросила меня пойти погулять в сад. Там уже сидело несколько человек: Ольга Алексеевна, родственники и соседи Гринов. Я ждала, что из комнаты Александра Степановича сейчас раздадутся плач и крики: я понимала, что смерть близка. Но через некоторое время вышла Нина Николаевна и сказала, что Александра Степановича не стало. Она была бледна, и как-то по-своему мужественно переносила горе, не плакала, была, как изваяние.

Незадолго до смерти Александр Степанович попросил посадить рядом с его могилой алычу (у их дома росло такое дерево), как будто хотел взять с собой частицу уюта и тепла своего дома. Предсмертная просьба его была выполнена.

Отец мой подобрал место на кладбище, с которого открывался вид на лес и горы, куда всегда был устремлён взгляд Александра Степановича, когда он сидел в своём садике в кресле. Выкопал и саженец алычи.

Гроб Александра Степановича везли на линейке. Впереди на козлах сидел кучер, я и Нина Николаевна сидели по обе стороны гроба. Отец дал держать саженец алычи. Колени мои были прикрыты клетчатым пледом Александра Степановича. Когда могилу засыпали землёй, отец чуть в стороне от неё посадил алычу, так любимую Александром Степановичем.

Когда началась Великая Отечественная война, и наш город заняли фашисты, Нину Николаевну взяли работать в типографию. Во всём городе не было более образованного человека. Она переводила и корректировала статьи. Возможно, она могла бы распорядиться своей жизнью иначе, отказаться работать, но её могли расстрелять, на руках у неё оставалась старая больная мать. А, может быть, Нина Николаевна думала, что, работая там, сумеет хоть чем-нибудь помочь своим людям – временами ей это удавалось.

После освобождения Крыма Нину Николаевну осудили за сотрудничество, и она десять лет провела в заключении. Вернувшись, пришла к моей маме, Ирине Ивановне Быковой. Некоторое время она жила у нас, так как домик Грина был в таком состоянии, что жить в нём было нельзя. Нина Николаевна рассказала маме, что все эти десять лет жила надеждой на возвращение в Старый Крым, мечтала написать воспоминания об Александре Степановиче, открыть музей его имени, и таким образом увековечить память о нём. Через некоторое время она перешла к своим соседям Белолипецким, чтобы быть ближе к домику.

В это время я была уже замужем. Мой муж, Михаил Фёдорович Гончаренко, работал в райкоме партии. Он помог Нине Николаевне в восстановлении домика. И она принялась за осуществление своих планов: открыла музей и стала работать над книгой об Александре Степановиче. Жизнь её была нелёгкой. Из её вещей ничего не осталось, сохранились лишь спрятанные ею у Белолипецких вещи и мебель из комнаты Александра Степановича. Не было денег, пенсия составляла двадцать один рубль.

Спустя несколько лет Нина Николаевна добилась открытия дома-музея А.С. Грина. Я работала в то время учительницей начальных классов. Знакомя детишек с историей своего города, я водила их и в домик Грина. Здоровье Нины Николаевны было тогда уже слабым, и мы условливались о том, что когда она будет себя хорошо чувствовать, то даст мне об этом знать. И однажды она передала мне с моей ученицей записочку с приглашением: «Мураша, приходи ко мне со своими галчатами. Буду очень вам рада».

Зимой Нина Николаевна уезжала к своим друзьям в Киев. Там она умерла в 1970 году.

Вот и всё, что я помню и знаю о жизни Александра Степановича и Нины Николаевны Гринов. Буду счастлива, если какие-то сведения из моих воспоминаний прольют маленький свет на жизнь этих чудесных людей.

1980-1981 годы. Старый Крым.

Светлана Ищенко

Чудесное знакомство.

Знакомство нашей семьи с Ниной Николаевной Грин, женой известного писателя Александра Грина, вполне можно назвать чудесным. Было это летом 1936 года. У моего папы, Гончарова Владимира Никитовича, после сильной простуды заболели ноги, и он принимал процедуры в солнцелечебнице доктора Нания.

На первом городском пляже был оборудован специальный кабинет, где больные избавлялись от экземы, других накожных болезней, а также лечили заболевания опорно-двигательного аппарата. Свернув с проспекта имени Ленина в арку под железнодорожной линией, выходили на пляж. Прямо был небольшой пирс, слева – верандочка, где находилась медсестра, а справа, вдоль стенки, размещалось оборудование солнцелечебницы: большие застеклённые ящики с зеркалами, в которые пациенты помещали руки или ноги, и солнечные лучи концентрировались на больных местах. Другим пациентам солнечные зайчики наводили на больные места с помощью специальных металлических зеркал-рефлекторов, диаметром около 30-40 сантиметров.

Папа ходил туда на лечение и брал меня с собой, лет пять мне было. Пока папа принимал процедуры, я в водичке всегда плескалась, а потом мы вместе шли домой.

В один ясный солнечный день папа, как обычно, пришел на лечение, а я игралась у берега. Накануне ночью был шторм, и у берега вымыло песок со дна. Я прыгнула в воду и провалилась прямо в эту яму. А тут волна меня подхватила и потащила. Я барахтаюсь, плавать не умею, пытаюсь кричать, а папа с лечения встать не может. Медсестра, которая сидела и наблюдала за больными, принимающими процедуры, заметила меня и бросилась спасать прямо в халате. Поплыла мне па помощь, вытащила из воды и привела дрожащую от страха к отцу. Никто из посетителей солнцелечебницы не успел среагировать, никто, только эта медсестра. Ещё бы минуты две, и я, наверное, захлебнулась. Вот так, чудесным образом, мы и познакомились с Ниной Николаевной Грин, позже ставшей нашим самым близким другом. Именно она работала у доктора Нания медсестрой и спасла мне жизнь. У доктора Нания в Старом Крыму был свой дом, а гриновский домик был рядом. И когда доктор Наний открыл в Феодосии солнцелечебницу, то пригласил туда Нину Николаевну работать медсестрой.

После этого случая папа продолжал ходить на лечение, и я с ним ходила. Знакомство с Ниной Николаевной поддерживалось, но вхожи мы друг к другу не были. Перед войной я вообще не помню, чтобы мы встречались с Ниной Николаевной. Более тесным знакомство стало во время и после войны. Нина Николаевна часто бывала у нас и сдружилась со всей нашей семьёй: папой, мамой, Евдокией Сергеевной. Мне маленькой всегда уделяла внимание.

Во время оккупации (1941-1944 годы) Нина Николаевна была вынуждена работать в Старом Крыму у немцев в редакции. В этом была необходимость. Нина Николаевна никогда не была предателем, и её посмертная реабилитация – тому доказательство. Она хорошо знала немецкий язык, и её взяли в редакцию работать. Наша семья тогда жила на квартире у Николая Яковлевича Карпушина, в доме по улице Базарной, напротив Сенной площади. А когда дом Карпушина разбомбили, перешли на квартиру к Марии Ивановне Лозенко, в дом на углу между улицами Войкова и Базарной (где сейчас Дом быта «Бриз»). Часто приезжая из Старого Крыма, Нина Николаевна всегда обязательно заходила проведать нас.

Во время оккупации мне было 10-13 лет, многого из разговоров взрослых не помню, на многое просто не обращала внимание, но у меня сложилось чёткое представление, что Нина Николаевна работая в редакции, поддерживала связь с партизанами. Иначе, зная о том, что Нина Николаевна работает у немцев и бывает у нас, папин друг, подпольщик Василий Иванович Советов, побоялся бы бывать у нас и не стал бы предупреждать отца, что будет высадка десанта: «Володечка, не бойтесь, будет высадка десанта, а я иду в горы, к партизанам». Помню и другой разговор о том, что какому-то татарину, схваченному немцами в Старом Крыму, Нина Николаевна помогла освободиться. Теперь жалею, что не расспрашивала отца, Нину Николаевну о подробностях событий того времени.

После десанта город подвергался постоянным бомбёжкам. Мы прятались в подвале «Двуякорного дома» (трёхэтажный дом №17 по улице Советской), а после бомбёжки бежали домой. Немцы, румыны, обозлённые десантом, так и шастали по городу. Надо было прятаться от них. Особенно румыны злодействовали, ни с чем не считались: кого схватят – что хотят, то и делают. И как-то однажды папочка высунул свой нос на улицу, а немец ему: « Ком, ком. Ком, ком» и увёл. Папа к тому времени был уже совсем больной, инвалид, скрюченный весь. Старая простуда дала себя знать, в кузнице заработанная. А тут, минут через десять, Нина Николаевна приехала из Старого Крыма в редакцию и пришла нас проведать: « Здрасте, братцы! Здрасте! А где Володечка?» – « Володечку немцы забрали! Ой, Нина Николаевна, что мы делать будем?» – «Сейчас, братцы, сейчас!» Побежала, нашла, не знаю, как, но… привела папу обратно! Дважды спасала она папу от немцев, не забрали они его. Потом папа уже почти и не высовывался на улицу. А Нина Николаевна, приезжая в редакцию, почти всегда находила время проведать нас: «Как вы? Что вы?».

После войны, не разобравшись, сослали Нину Николаевну за работу у немцев. Долго мы с ней не виделись, только письма её из ссылки получали. В1956 году – возвращение из ссылки, и дружба наша продолжилась. Мы тогда уже жили в своём доме №18 по улице Войкова (где сейчас гастроном «Центральный»). Нина Николаевна часто заезжала к нам, иногда гостила по нескольку дней. И всегда было интересно с этой умной, доброй женщиной. Все разговоры были о Грине. Нина Николаевна какие-то архивы разбирала, писала о Грине, вся была в хлопотах по открытию музея. Пока она десять лет в ссылке была, председатель горсовета в Старом Крыму занял домик доктора Нания, а домик Грина использовал под курятник. То были годы незаслуженной травли Нины Николаевны. Но она никогда не жаловалась, никогда мы не видели её грустной, подавленной. Настоящий друг. Ещё и нас успевала мирить: «Братцы, не ссорьтесь!». И сына моего Сергея успела понянчить. Такая воля к жизни, такая энергия были в этой маленькой женщине, такая, огромная любовь к Александру Грину, что не было никаких сомнений: будет музей Александра Грина в его домике!

Так и вышло. В любое время встречала в нём Нина Николаевна поклонников творчества Александра Грина, проводила множество бесплатных экскурсий, делилась драгоценными воспоминаниями о писателе, о котором всегда говорила с любовью и нежностью.

Затем вынужденный переезд Нины Николаевны в Киев… Вскорости, в 1970 году, её не стало, но до сих пор кажется, что вот-вот она придёт и скажет: «Здрасте, братцы!»

12 января 2004 года

Марина Новикова-Принц

«Бегущая по волнам»

Далёкие, далёкие годы юности (конец 1920-начало 1930 годов). Москва. Еропкинский переулок на улице Кропоткинская. Двухэтажный старый флигель в маленьком узком дворе. В первом этаже наша квартира. Левая половина её сильно темновата от стены пятиэтажного дома, что напротив. В дверь надо стучать: звонки как-то не приживаются…Из тесной передней – две двери в комнаты, левая – в кабинет Ивана Алексеевича Новикова. Соломенные шторы на окнах, диван и два мягких кресла. Одно у письменного стола – для посетителей.

Иван Алексеевич обычно сидит напротив, за столом, в небольшом твёрдом коричневатом кресле с соломенным сидением и подлокотниками. Александр Степанович Грин – худой, загорелый, как бы весь уходит в кресло…Подвижное нервное лицо, пересечённое продольными резкими складками; очень выразительные, как у больной птицы, глаза… Курит. Материальное положение весьма трудное. Иван Алексеевич всем, чем может, старается помочь Грину. Обещает, когда тот уедет в Крым, следить за его делами: звонить и ходить в издательства, вести переговоры.

Александр Степанович настроен весьма мрачно, почти совсем не улыбается. Неудачи с печатанием и тяжёлый недуг отравляют, укорачивают его жизнь…

Грины время от времени приезжают в Москву «устраивать свои дела», большей частью почти безуспешно. Вспоминается, как в один приездов, после неудачного похода в город, Грин пришёл к нам сильно нетрезвый. С Ниной Николаевной они договорились встретиться у нас. Она после того, как сделает покупки, тоже должна придти на Еропкинский.

Родители не выносили людей в таком виде, но…что делать? Ведь это Грин – чародей и волшебник, создатель необыкновенных чудес, уносящий в мир высокой фантазии…

Грина укладывают на диване в кабинете. Он бледен как полотно. Мама спешит датьему сердечные капли, сварить кофе покрепче. Она взволнована. В больших серых глазах тревога и вместе с тем искры смешинок: «Получили-таки нетрезвого сказочника Грина! А каково-то бедной Нине Николаевне!».

Александр Степанович лежит на диване с закрытыми глазами и приговаривает: «Боже, что я наделал, что я наделал! Сейчас придёт мой цветок, а я что? Плохо, очень плохо, охо-хо, охо-ох!».

Иногда он приподнимается и делает глоток кофе из чашки, которую держит наготове Иван Алексеевич и у которого на лице недоуменное сочувствие: как же, мол, так произошло? Вот бедняга!

Но вот негромкий стук в дверь. То пришёл «цветок». И правда – цветок, полная противоположность своему мрачному худощавому другу. Пышная, розовая, сияющая синевой глаз, тёмные брови, вздёрнутый задорный носик, милый добрый рот, лукавые ямочки на щеках при улыбке. На ней – чёрное блестящее платье и кокетливая шляпка. Во всём облике что-то очень привлекательное и уютное.

Мама, встречая её, сразу предупреждает: «Александр Степанович не очень здоров, лежит в кабинете!» – «Да, сейчас же иду к нему».

Как ни в чём не бывало, будто ничего и не случилось, Нина Николаевна присаживается на диван к Грину, вглядывается в его мучительно-страдающее лицо (а ему стыдно открыть глаза), кладёт руку на лоб мужа и гладит по щеке, говорит ласковые слова и ещё что-то, совсем не имеющее отношение к его грустному состоянию. Ни попрёков, ни слёз (может быть, слёзы потом – без него), а сейчас выдержка изумительная. Лишь в глазах – смущение и боль скрытая, они, словно, говорят: «Вы же всё понимаете, вы не сердитесь на него, и как я вам за это благодарна…»

В письмах к сыну-геологу, постоянно разъезжавшему, Иван Алексеевич отмечает: « В Москве Грины» (14 июня 1930 года), «вожусь с Гринами, которые ещё здесь (но скоро собираются домой)» (27 июля 1930 года).

Когда я была ещё девочкой, Иван Алексеевич подарил мне скромный небольшой зелёный альбомчик. На первой странице были его стихи, посвящённые мне: «Весна, подросток на качелях»… Даря альбом, он сказал: «Пусть тебе в него пишут стихи, прозу, рисуют… Со временем ты вспомнишь о том, что пройдёт, заглянув в альбомчик.

Через несколько лет, в один из приездов в Москву, и Грин оставил на голубой страничке свой автограф:

Прошу простить меня за мненье

О том, что я не виноват,

Но уж без всякого сомненья

Я буду Вам, как старший брат

А. С. Грин

Даты под четверостишьем он не поставил. Это было в 1929-1930 годах.

Однажды Иван Алексеевич после посещения одного издательства, куда он ходил справляться о делах Грина, пришёл очень расстроенный. Он спросил редактора, почему Грину не отвечают на его письмо, тот ответил, что издательство ничего не получало от Александра Степановича. Редактор вышел из комнаты. Всегда внимательный взгляд Ивана Алексеевича скользнул случайно в корзину под столом редактора: в ней лежала надорванная открытка от Грина…

Прошли годы. Александр Степанович умер. Как в сказке, посмертно пришла к нему слава. Начали выходить в свет и завоёвывать всё больший и больший круг читателей его книги. Материальное положение наследницы авторских прав Нины Николаевны поправилось. Она построила в Старом Крыму небольшой, но крепкий дом рядом с тем маленьким, неказистым домишком, который был куплен за золотые часы, подарок Грина, перед его смертью.

В 1937 году я с поехавшим в командировку мужем очутилась в Феодосии. Он уплыл в море на служебном катере (был биолог, а впоследствии – видный дельфинолог), а я решила навестить Нину Николаевну. Договорились, что дня через три Сергей заедет за мной в Старый Крым.

На автобусе добралась до Старого Крыма. Не без волнения ищу улицу, дом… Вхожу в небольшой фруктовый сад, поднимаюсь по ступенькам, стучу в дверь. Темноватая комната, что-то вроде кухни-столовой. Две женщины, среднего возраста и сильно пожилая, суетятся у плиты. За столом сидит незнакомый мне мужчина средних лет. Едва узнаю Нину Николаевну в будничной, простоволосой женщине, той, что помоложе. Она радостно приветствует меня и знакомит сначала со своей матерью Ольгой Алексеевной, а потом с человеком, сидящим за столом. Поздоровавшись, он тут же уходит. Это был её друг, врач. Расспросы, охи, мытьё рук после дороги, чаепитье… Но дело не в этом. Я, не скрывая своего изумления, гляжу и гляжу на Нину Николаевну. Вглядываюсь, ищу… Что за метаморфоза! Она ли это? Словно бы она и не она! Лицо, ничем не освещённое, потух блеск глаз, и улыбка какая-то прозаическая. Ни тени прежней женственности и кокетства в причёске, в одежде. Что-то очень обыденное и всё кругом…

На другое утро, покончив с домашними хлопотами, Нина Николаевна спросила меня: «Мариша, а вы хотите пойти со мной на могилу Александра Степановича?» Я, разумеется, с радостью согласилась. Ещё по пути думала об этом, но, приехав, не решалась первая заговорить при увиденной мной ситуации.

Мы шли с букетом цветов маленькими раскалёнными улочками под безоблачно-синим небом. Иногда-иногда лёгкий ветер чуть обдавал свежестью далёкого моря… Нина Николаевна спросила вдруг меня: «Мариша, вы, наверное, удивились, увидав меня такой?» – «Какой такой?» Я была смущена, ведь она заговорила о том, о чём я думала с момента приезда. «Такой прозаической, земной…» – с грустной раздумчивостью пояснила Нина Николаевна. Я ни могла не признаться, что была поражена и даже очень. «Так вот, – продолжала Нина Николаевна, – я самая обычная женщина, ничего во мне особенного нет и не было, это всё поэтическое воображение Александра Степановича. Меня такою сделала его любовь ко мне и моя любовь к нему. Я должна была поддерживать в нём его мечту, чтобы он мог видеть меня так, как ему хотелось. Это было необходимо Грину, чтобы создавать, лепить, одухотворять своих героинь. Чтобы он творил, я должна была всё время будить воображение художника Грина, вдохновлять его. Мариша, и так одиннадцать лет! Это, Мариша, труд большой, тяжкий, напряжённый, но более всего радостный! Быть возвышенной мечтой поэта каждый день, каждое мгновение, а за этим нести все земные тяготы, огорчения, тревоги… И нести тоже поэтично…Какими сложными лабиринтами я проникала в тайное тайных его творческой души, завоёвывала её, старалась хватать, понять, осмысливать причудливый внутренний мир Александра Степановича. Сделать всё, чтобы ему было хорошо, творчески хорошо, уютно».

Незаметно мы дошли до кладбища. Могила Грина была любовно со всей тщательностью ухожена. Положили цветы. Посидели молча, слушая птиц, думая каждая по-своему о быстро текущем времени…

Это признание Нины Николаевны произвело на меня глубокое впечатление. Мне было до боли грустно, что «Бегущая по волнам», как наша семья называла Нину Николаевну, гриновский чудесный цветок, словно бы упала на землю потухшей звездой и больше никогда не возвратится на небо.

Но Нина Николаевна в то время себя не знала до конца. Прошли годы. Звезда возвратилась на небо, а на земле засияла мудрым и ярким светом человека, вновь обретшего своё самое сокровенное, на время утерянное.

Грянула Отечественная война, которая потрясла, перевернула жизнь нашей Родины, жизнь и каждого из нас. Мы победили путём необозримых груд человеческих жертв…

Судьба не пощадила и «Бегущую по волнам». В силу сложившихся обстоятельств Нина Николаевна попала в лагерь сначала к немцам, потом в наш. Связь с ней прервалась. И вдруг однажды летом, не помню точно, в 1946-1948 годах, мама получает письмо от Нины Николаевны из лагеря, где она сообщает, что вся её жизнь – это Александр Степанович, что она начала писать о нём воспоминания и буквально умоляет прислать ей книги Грина, если после войны они сохранились. К счастью, у нас всё сохранилось: архив, библиотека, имущество (ключи оставались в домоуправлении). Радость, что Нина Николаевна нашлась и занялась Грином, была так велика, что в ней потонула жалость расставания с книгами. Книги немедленно выслали в её адрес. Утешало, что некоторые были в двух экземплярах.

Сила любви к Александру Степановичу, с которой Нина Николаевна писала о своём желании посвятить себя его памяти, была в этом коротеньком письме поистине изумительная, и это после всего пережитого.

Зимою 1955-1956 года у нас уже в Лаврушинском, куда мы переехали в 1950 году, вновь появилась Нина Николаевна. Хотя годы и тяжелейшие испытания и взяли своё, но это была вновь поэтическая подруга волшебника, его «цветок». Звезда с земли, возвратившаяся на небо: блеск молодых глаз, прежняя живость и одухотворённость лица. Грином и только Грином билось, переполнялось её сердце, дышала душа, сверкал ум.

Да, это была вновь и навсегда устремлённая к своей мечте «Бегущая по волнам».

26-29 января 1976 года

Москва.

Мария Грифцова

« Нина Николаевна Грин мне очень нравилась…»

Нина Николаевна Грин мне очень нравилась, когда я встречала её у Новиковых ещё в «Еропках». Мне очень понравилось, как она в разговоре со мной однажды определила отношения большинства людей друг к другу жестом рук, сомкнув пальцы между пальцами, то есть что люди проходят мимо друг друга, как пальцы…

Говорят, да и она сама, в общем, сказала это однажды после смерти Грина, что, будучи преданной Александру Степановичу, живя с ним, она, может быть, невольно была в роли той героини, которую он увидел в ней и создал, то есть, как бы играла эту героиню в жизни, не будучи ею.

Нина Леонтьевна Шенгели её очень не любит и говорит о ней плохо. Нина Николаевна говорит про Нину Леонтьевну, что она безумно её ревновала к Георгию Аркадьевичу, но о том, что Нина Николаевна принимала не свой облик при жизни А.С.Грина, говорила и Нина Леонтьевна. По её словам, Нина Николаевна тогда ходила в старомодных платьях, носила белые чулки, башмаки на шнурках. После смерти Грина совсем другая стала: «оборочки, кудельки, порхает, болтает без умолку».

Нину Николаевну во время войны увезли из Старого Крыма немцы. По возвращении из эвакуации Новиковы получили от неё открытку. Она писала, что безмерно счастлива, что возвращается на Родину, и мытарства её кончаются. Но потом – молчание. Начались и новые испытания, она была отправлена в лагерь и пробыла там долго. После смерти Сталина вернулась. И хотя здоровье её было расстроено, но она проявила много энергии, с памятью Александра Степановича, оказалась умной, дельной, очень практичной. Ещё в заключении она начала писать на каких-то обрывках бумаги воспоминания об А.С.Грине или его биографию. То, что я слышала в её чтении (у Новиковых), мне очень понравилось.

Вообще, она молодец. Сколько надо было твёрдости, настойчивости и сообразительности, чтобы отбить «домик», которым пользовался чуть ли не как курятником какой-то крымский властитель, которому было наплевать на имя Грина.

Юлия Соколова

Нина Николаевна работала в обслуге…

После окончания фельдшерской школы нас направили «на строительство железных дорог» в Печору, в лазарет при центральном пересыльном пункте. Здесь я встретилась с Ниной Николаевной Грин, вдовой писателя Александра Грина. Она жила в женском корпусе №6 лазарета. Это был жилой корпус, но жили в этом корпусе те, кто находились «на истории болезни». Нина Николаевна работала в обслуге. Днём она приходила на работу в наш корпус №2. У неё не было медицинского образования, но она хорошо читала по-латыни, лекарства раздавала, помогала медсёстрам во время уколов, придерживая жгут. Иногда мы вместе попадали на дежурство, мне очень хотелось сойтись с ней поближе, но это было невозможно: нам запрещали беседовать с заключёнными. Мы старались не нарушать запрета не потому, что были уж сильно боязливыми, просто не хотели подводить самих заключённых. Помню такой случай: мы сидели на лавочке перед зданием 2-го корпуса, к нам подсели два медбрата – и только за это их отправили по этапу.

Нина Николаевна была невысокая, пожилая, очень приятная женщина. Надо сказать, что одевались заключенные-женщины не по-лагерному: бушлаты, которые им выдавали, они перешивали под пальто у портнихи по фигуре, ходили стройные и женственные. На ногах – хорошо отремонтированная обувь (при пересылке была обувная мастерская). Нина Николаевна носила длинное платье и белый ажурный платок, который подарил ей, видимо, кто-то из женщин-заключённых. В корпусе она ходила в медицинском халате. Однажды начальник пересылки посылает меня отвезти мешок с личными делами заключённых из второй части во второй отдел управления. Мы с девчонками из нашей комнаты, вчетвером, ночью расшили мешок, предварительно пометив места швов карандашом, чтобы точно так же зашить снова,– и всю ночь читали личные дела. Меня больше всего интересовало личное дело Нины Николаевны, собственно, из-за этого я и подтолкнула девчонок на такую авантюру. Из личного дела Нины Николаевны я узнала, что её арестовали в Крыму, где она жила. Статья обвинения – 58-1а – «измена Родине». Срок –10 лет. Освободилась она в 1955 году. Облик этой миловидной, приятной женщины в возрасте никак не вязался с тем, что я прочитала о ней в личном деле. Читая личное дело, можно было подумать, что речь идёт о страшном, жестоком враге советского народа.

Впоследствии, в журнале «Наука и жизнь» я прочитала, что она организовала в Старом Крыму музей своего мужа, писателя Александра Грина.

Николай Матвеев

Воспоминания о трудных годах Нины Николаевны Грин

Я помню Нину Николаевну по совместной работе в центральном лазарете центрального пересыльного пункта в городе Печора в 1946-1947 годах.

Нина Николаевна работала перевязочной сестрой в хирургическом отделении. Она являла собой образец интеллигентности, добросовестности, неутомимой работоспособности. Когда мы вечерами собирались в ординаторской после продолжительного рабочего дня, читали стихи, предавались воспоминаниям.

Нина Николаевна вспоминала о последних днях своего мужа, рассказывала, что Грин получал в ссылке пособие как дворянин двадцать пять рублей. Изящная, с тонкими чертами лица, очень подвижная, она не предавалась пессимизму, а выполняла свои обязанности по улучшению здоровья своих товарищей по несчастью. Имела переписку с поэтом Тихоновым, но письма были редки.

В общежитии жила вместе со Светланой Тухачевской, дочерью маршала Тухачевского.

Бондаренко Варвара Игнатьевна

Жена Александра Грина

Весной 1946 года меня с третьего курса филфака Львовского университета отправили на Печору. Сначала я работала на лесоповале, так как не отличалась уступчивостью. И пропала бы там, как пропадали многие девчата, если бы не добрые люди. Рассказали обо мне врачу госпиталя Николаю Николаевичу Узунову, тоже заключенному; он взял меня в госпиталь медсестрой. Как-то в 1951 году я зашла в аптеку второго корпуса. Худенькая немолодая женщина отпустила мне лекарство. Мы познакомились. Она назвала себя.«Жена Александра Грина?» – «Да», – просто ответила она. Внутренне я ахнула: Грин – мой любимый писатель. Впрочем, за пять лет в лагере я уже привыкла, что здесь можно встретить кого угодно. Спросила, есть ли у вас книги мужа. Нина Николаевна повела меня в аптеку, где хранился чемодан с книгами. Ей многие присылали: друзья, родственники. Нина Николаевна дала мне прочитать все, что у нее имелось. Я была счастлива – читала, перечитывала…Мы с ней часто потом гуляли, разговаривали о жизни, о книгах, о делах лагерных…

В 1953 меня перевели в астраханский лагерь. Туда отправляли на смерть доходяг или тех, с кем хотели свести счеты. Лагерь хуже печорского, да и климат совсем другой: изнуряющая влажная жара, летом градусов до тридцати пяти. Но все как-то жили. Даже самодеятельность была. Однажды я бегу по зоне, несу в клуб готовую вышиванку (украинскую блузку), кому-то сделала для выступления. Вижу – идет Нина Николаевна. Я знала, что ее отправили в Астрахань раньше меня, но не думала, что она жива. Говорили, что ее уже нет. Я глазам не поверила – как брошусь к ней! Она очень обрадовалась. «Варенька, милая, как хорошо, что вы здесь. Я – в бараке. Там невыносимо: болезни, склоки, уголовницы…» Мы снова стали встречаться, разговаривать. Она чувствовала себя плохо, не верила, что доживет до освобождения.

Николай Кобзев

«Ты один мой свет…»

Нина Николаевна прожила с Грином одиннадцать лет. Она была счастлива в своём браке. Так, в письме к Грину, датируемом декабрём 1929 года, говорила: «Милый ты мой, любимый, крепкий друг, очень мне с тобой жить хорошо. Если бы не дрянь со стороны, как нам было бы светло! Пусть будет! Береги себя, ты один мой свет, радость и гордость».

Я имел счастье видеть Нину Николаевну и дружить с ней. Встреча произошла в 1962 году в Старом Крыму. Ей было тогда шестьдесят восемь лет. К этому времени уже отошли битвы за восстановление домика, но борьба за официальный статус дома-музея Грина всё еще продолжалась. Нина Николаевна для своих лет выглядела хорошо, держалась бодро, руку пожимала энергично, крепко, приветливо. Короткие седые, абсолютно белые волосы, аккуратно зачёсанные назад, открывали высокий круглый лоб. Нос слегка вздёрнут, глаза светло-серые, лукавые, с живыми искорками внутри; выражение лица доброе, улыбчатое. Во внешнем виде мало старческого, напротив, во всём присутствовал какой-то молодой, едва сдерживаемый азарт. Видно, что в юности была очень красивой.

Приняла добросердечно, гостеприимно. Напоила вкусным чаем с вареньем из алычи. Сколько помнится, всегда оставалась такой же приветливой, как и в первую встречу. Узнав, что хочу работать над большой прозой Грина, позволила пользоваться всеми ценными материалами, что были в доме и хранились в старинном сундуке. Я бывал в домике частым гостем. Неизменно приглашала в комнату Александра Степановича, угощала чаем и гордилась тем, что умеет хорошо и по-разному его заваривать (до двадцати способов!). Когда узнала, что моя жена вынашивает ребёнка, попросила, чтобы девочку назвали Ассолью. Так мы и поступили. Теперь Ассоль уже взрослая, уже успела родить сына Артура. Однажды – это было холодным метельным февральским днем 1966 года – в дверь позвонили. Открываю – Нина Николаевна. Испугался: одна приехала из Старого Крыма в Феодосию да еще в такую непогоду!! Что случилось? – Ничего. Захотелось взглянуть на первую Ассоль!

Исключительная доброта, сердечное радушие, щедрая общительность и неизменная смешинка во взгляде – вот такой помнится мне Нина Николаевна. Такие, как она, могут дарить только свет и тепло. Как сейчас вижу её – улыбающуюся, в ярких солнечных лучах, с лейкой в руках, поливающую во дворике цветы. А весь дворик – и перед домиком и за ним – был сплошной цветочной клумбой. Цветы всегда были её слабостью.

Материал подготовила научный сотрудник Алла Ермилова

Научный сотрудник Феодосийского музея А.С. Грина