К 145- летию со дня рождения А.С. Грина

Роль семьи Александра Грина в формировании личности писателя.

Родители, семья и условия её жизни играют важную роль в формировании личности человека, его характера, поступков, взглядов и приобретении жизненного опыта, поскольку, будучи ребёнком, он впитывает ту атмосферу и копирует те модели поведения, которые существуют в окружающем пространстве. Чтобы понять истоки становления характера Александра Грина, необходимо знать сведения о его семье и среде её быта. Информацию об этом можно найти в научном издании «Александр Грин: Хроника жизни и творчества» (Феодосия; Москва, 2006), мемуарах Веры Павловны Калицкой «Моя жизнь с Александром Грином» (Феодосия; Москва, 2010) и Нины Николаевны Грин «Воспоминания об Александре Грине» (Феодосия; Москва, 2005), в «Автобиографической повести» писателя.

Наиболее обширное представление об отношениях Александра Степановича с родителями и той обстановке, где прошло его детство, даёт«Автобиографическая повесть». Исследователь жизни и творчества Грина Владимир Иванович Сандлер во вступительной статье книги «Воспоминания об Александре Грине» (Ленинград, 1972) писал: «Автобиографическая повесть» убедительно показывает отправные точки, изломанные пути и изломанные обстоятельства, создавшие индивидуальность по имени Грин. Или, если говорить точным и образным языком самого писателя: «Раз навсегда, в детстве ли, или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути её – и вся она, в молниеносно возникших кристаллах, застыла неизгладимо… в одном из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, – душа укладывается в непоколебимую форму».

Александр Степанович, по его словам, «не любил пустого залезания» в свою душу (Сандлер В.И. Вступительная статья. Цитируется из 2:6). «Вся моя жизнь в моих книгах, пусть там потомки и ищут ответа», – парировал он, защищаясь от навязчивых попыток заглянуть в его внутренний мир кого бы то ни было (Сандлер В.И. Вступительная статья. Цитируется из 2:6). Сокровенными вещами он делился только с самыми близкими ему людьми, поэтому непосредственно из их рассказов можно узнать что-либо личное о Грине. Вторая супруга Александра Грина – Нина Николаевна – в воспоминаниях о муже писала, что Александр Степанович, «оказался квинтэссенцией <рода Гриневских>, патологическим цветком, вобравшим в себя все высокие и низкие качества <этого> рода и воплотившим их в литературных образах» (3:222).

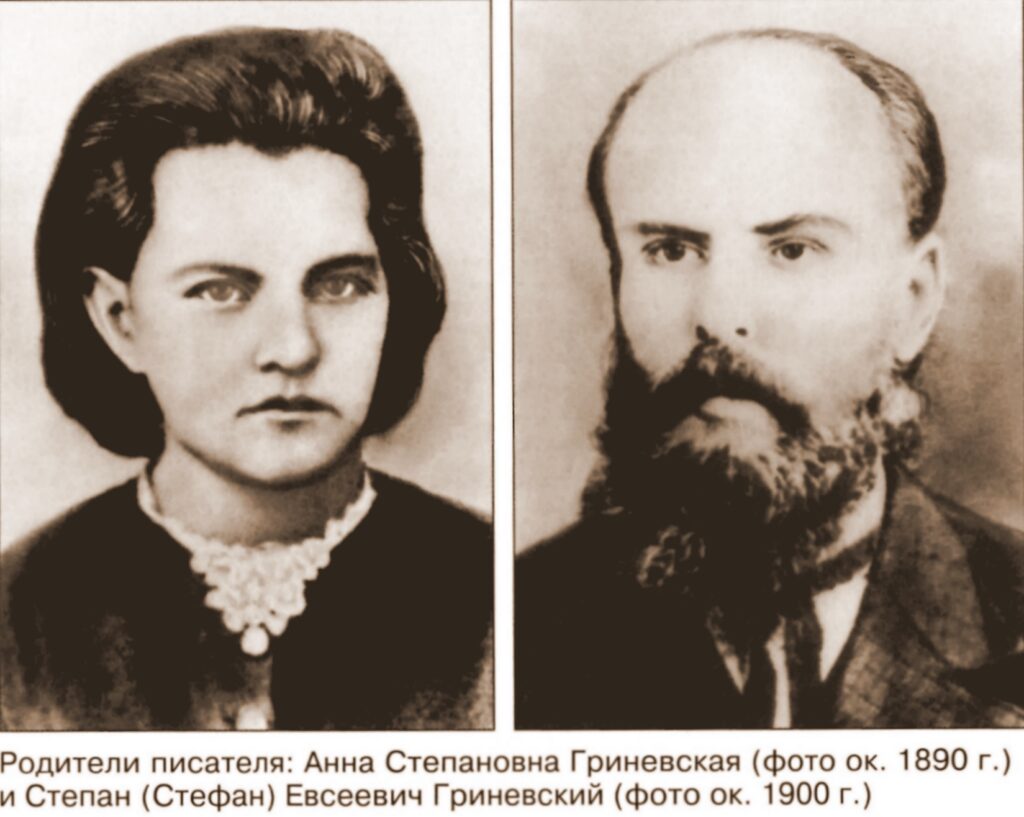

«Отец Александра Степановича, Стефан Евзебиевич <или Евзибиуш, Степан Евсеевич в русской интерпретации>, родился в 1843 году в Польше, недалеко от Гродно, где у его отца было небольшое имение», – писала Нина Николаевна (3:219).

Стефан Евзебиевичбыл родом из богатой помещичьей семьи Гриневских. Их имение Якубёнки находилось в Дисненском уезде Виленской губернии (1:7), ныне Витебская область, Республики Беларусь. «Но богатством родителей Степан Евсеевич пользовался недолго. Девятнадцати лет, гимназистом последнего класса он участвовал в польском восстании и был взят полицией с оружием в руках», – вспоминала первая супруга Александра Степановича Вера ПавловнаКалицкая(4:11).

В 1863 году Стефана Гриневского сослали в Томскую губернию за участие в Польском мятеже, направленном против самодержавия. Через пять лет, в 1868 году, ему разрешили переселиться в Вятскую губернию. «Он был очень беден, а потому огромный путь из Томской губернии в Вятскую проделал пешком»,– повествовала Вера Павловна (4:10).

«Поселясь в Вятке, тогда маленьком городке <ныне город Киров>, он очень бедствовал <Грин Н.Н.>, хватался за всякую работу, какая только попадалась под руку: торговал с лотка подовыми пирогами и учился хорошему русскому языку» (3:220), был «помощником смотрителя богоугодных заведений Вятского земства <Калицкая В.П.>. Потом, изучив счетоводство, сделался там же счетоводом, а позднее – бухгалтером» (4:11). «Тамошняя интеллигенция принимала тёплое участие в судьбе ссыльных, всячески облегчая им жизнь и доставляя работу. Так устроили и Стефана Евзебиевича: сначала писцом куда-то, а, встав на ноги, через лет двенадцать, он работал бухгалтером в Вятской земской больнице», – поясняла Нина Грин (3:220).

В Вятке Стефан Евзебиевич крестился и взял православное имя Степан Евсеевич. В 1872 году он женился на Анне Степановне Лепковой, дочери обрусевшего шведа и русской (Грин Н.Н. 3:219, 220), предки отца которой «были за что-то сосланы в Вятку» (Калицкая В.П. 4:11). В Вятке есть такая легенда: дед Грина по матери «был пленным Петра I». Нина Николаевна Грин упоминает об этом в своих воспоминаниях (3:219): дед писателя переделал «свою фамилию на русский лад» с Лепке на Лепков(3:220).

Вера Павловна и Нина Николаевна писали о родителях Александра Степановича по его рассказам, поэтому у каждой из них появилось своё восприятие матери Грина. «Это была смуглая брюнетка, впечатлённая и нервная», – поведала Вера Павловна в воспоминаниях о муже (4:12). Нина Николаевна отозвалась о ней тепло: «С молодой своей черноглазой женой <Степан Евсеевич> жил ласково и дружно» (3:220).

Разница в возрасте родителей Грина составляла четырнадцать лет: в момент венчания Степану Евсеевичу было двадцать девять, Анне Степановне – пятнадцать. За шесть лет брака детей у них не появилось. В июне 1878 пара удочерила девочку, которую назвали Натальей (3:220). В следующем году у Гриневских родился первенец Александр. Но мальчик прожил всего несколько месяцев. 23 (11) августа 1880 года появился на свет будущий писатель Александр Грин (3:220). За ним последовали Антонина, Екатерина, Борис (3:222, 385).

В январе 1895 года, когда Саше ещё не исполнилось пятнадцати, в возрасте тридцати восьми лет от туберкулёза умерла его мать (1:9). В доме нужна была хозяйка, и через три месяца после смерти Анны Степановны Степан Евсеевич женился вторично на вдовечиновника почтово-телеграфного ведомстваЛидии Авенировне Борецкой (урождённой Чернышовой), усыновив её ребёнка от первого брака – Павла (1:9).Затем у супругов родилось трое детей: Николай, Варвара и Ангелина (4:12, 245).

Степан Евсеевич прожил 71 год, умер 1 марта 1914 года, похоронен на Богословском кладбище в Вятке, там же, где и мать Александра Грина (1:31, 9).

«Автобиографическая повесть» – «только одно реалистическое произведение», оставленное нам писателем (Слонимский М.Л. Александр Грин реальный и фантастический. Цитируется из: 2:270), но к ней «не следует относиться как к безусловно документальному повествованию», – советует Владимир Сандлер:это – «художественное произведение, <в котором автор>, – уже зрелый художник – не просто воссоздал картины своей юности <…>, но дал цвет, запах, воздух эпохи» и «обобщил в ней увиденное им на рубеже веков». Это – книга «мудро и жёстко правдивая и одновременно овеянная вымыслом, тем самым «колдовским враньём», которое ещё Достоевский назвал «действительнее самой действительности» (Сандлер В.И. Вокруг Александра Грина. Цитируется из: 2:422).

Не случайно «Автобиографическую повесть» Александр Степанович хотел назвать «Легенды о себе». В этой книге он показывает своих родителей не с лучшей стороны: отец Грина, по мнению Сандлера, «изображён слабохарактерным человеком» (2:417). Александр Степанович пишет об отце, сильно пил и оскорблял мать в присутствии детей, а мать, «больная и измученная домашней работой, со странным удовольствием» часто дразнила его за хулиганское поведение и плохие отметки песенкой, в которой называла сына шалопаем и маменькиным сыночком (2:24). Родные сёстры писателя Антонина и Екатерина обиделись на Александра Степановича за эту «выходку», которая для художника слова являлась литературным приёмом (2:416). Но у Грина на то были свои причины, которые стоит пояснить. «Чтобы понять это, надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передаёт эту атмосферу напряжений мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова “Моя жизнь”. – Делится автор повести. – Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке» (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:33). Нина Николаевна вспоминала, что рассказ этот Александр Степанович прочёл уже взрослым и «горько плакал всю ночь»: «Встало перед ним, как живое, липкое прошлое, удушающая тина провинциальной жизни, бессилие и беспомощность в искании чего-то вне её, стремление окружающих истребить всякое иное желание, кроме прописанного местными нравами и обычаями» (3:222).

Согласно В.И. Сандлеру, «в “Автобиографической повести” Грин описал не совсем ту Вятку, какую знал» и образы родителей – это художественные образы. В частности, образ отца Александра Грина «в самом деле образ литературный, а не реальный, бытовой», – пишет Владимир Иванович (2:417). Александр Степанович «сознательно сгустил фон»:«Ему надо было показать, как рвётся на свободу юная душа, открытая всем порывам, всем соблазнам мира»,надо было, «чтобы читатели видели, как цепок и страшен мир, из которого он должен уйти, как далеко протянуты его щупальца, как старается он удержать свою жертву» (Сандлер В.И. Вокруг Александра Грина. Цитируется из: 2:417). Владимир Сандлер считает, что в «Автобиографической повести» Грин сделал художественный образ отца «из одних “оснований”, ибо ему надо было показать – от чего уходит точнее убегает!) юный мечтатель». В своей книге «Вокруг Александра Грина» исследователь жизни и творчества писателя размышляет: «Вероятно, Степан Евсеевич действительно был глубоко порядочным, хорошим семьянином и отцом, но, повторяю, изобрази Грин его таким, каков он был в действительности, “фон” юного мечтателя потускнел бы» (2:417-418).

«Я не знал нормального детства, – рассказывает Александр Степанович читателям повести о своей жизни. – Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло всё хуже. Я испытывал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своевольство и неудачное учение, звали “свинопасом”, “золоторотцем”, пророчили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих <…> Жалование отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличивалось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; всё вместе взятое создавало тяжёлую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с её смертью пошло ещё хуже…» (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:23, 24). Мачеха – всё же не родная мать, и Саша «скоро это почувствовал», – вспоминала Нина Николаевна: «Дрязги, свары, сплетни, упрёки в безделье, часто колотушки – Александр кипел в этом котле, не зная, что ему делать, желать. Два приезжих молодых матроса, сыновья одного из дальних родственников по матери, решили его судьбу, указали, куда стремиться. Море звало его душу, рождённую на сухопутье, но в младенчестве очарованную безбрежностью высоких небес и звёздной чистотой их. И он покинул семью, пошёл навстречу морю, ища и не находя свой путь» (3:222).

О своей матери и отношениях с ней Александр Степанович немногословен. Первый раз в «Повести» он упоминает «слёзы и гнев» Анны Степановны, когда его исключили из реального училища за шуточные стихотворения, в которых он высмеял преподавателей (Глава «Бегство в Америку». Цитируется из: 2:21). Второй раз – пишет о том, что она учила его азбуке (2:21), в третий (последний раз), Грин рассказывает о её ранней смерти, вызванной тяжёлой болезнью(Глава «Охотник и матрос». Цитируется из: 2:23). В воспоминаниях Веры Калицкой о Грине читаем краткое, но ёмкое описание отношений матери и сына: «В раннем детстве мать меня очень любила, – вспоминает Александр Степанович, – но потом, когда я подрос, а она заболела чахоткой, очень раздражалась на меня и нередко бивала» (4:12). В воспоминаниях Нины Николаевны об отношении Анны Степановны к сыну подробнее: «Балуя и любя Сашу в раннем детстве, она, по мере увеличения семьи, нужды, пьянства отца, своей болезни, стала относиться к любимому первенцу всё хуже и хуже. Колотушки и злая ругань достались ему порядком. Всегда раздражённая, она часто предсказывала ему бродячую жизнь: “Вот увидишь, будешь бродяжкой голодным таскаться. Не хочешь учиться, быть послушным – под забором сдохнешь”» (3:223).

В повести о себе Александр Степанович признаётся, что был довольно чувствительным ребёнком, поэтому напутственные слова родителей, произносимые в необычной для мальчика форме: песенка матери о бродяжьей жизни (тест которой он приводит в «Автобиографической повести») и шуточные стихотворные строчки, произносимые отцом, звучали для Саши как издевательства и особенно сильно ранили его душу. «Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая моё будущее <…> я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это): “И хвостом она махнула / И сказала: не забудь!” Я ничего не понимал, но ревел» (Цитируется из: 2:24). Нина Николаевна повествовала: «В несчастье бродяжьи годы свои, голодая, нуждаясь, не находя самого себя, часто вспоминал Александр слова покойной матери, и озлоблялось, горевало и грустило его юное сердце» (3:223).

Анна Степановна очень любила сына, иначе не баловала бы его в раннем детстве, но, в силу определённых обстоятельств, она не реализовала правильный подход к его воспитанию. Это отметила и Вера Павловна: «Ей, больной и измученной бедностью и заботами о детях, было не под силу воспитывать умного, но строптивого и шаловливого мальчика» (4:12). «Отец тоже не сумел внушить к себе уважения и взять в руки старшего сына», – считала Калицкая (4:12). «В действительности отец и сын с трудом понимали друг друга. <…> Отец многое не понимал и не принимал в сыне» (Сандлер В.И. Вокруг Александра Грина. Цитируется из: 2:417). НоСтепан Евсеевич очень любил своего первенца и всячески старался ему помочь во всём. И Александр Степанович испытывал к родителю самые тёплые и искренние чувства. Фотографию отца Грин всё время носил с собой, где бы ни находился. Вот как пишет о единении их душ Нина Николаевна: «У Фанни Херст, американской писательницы <…>, есть рассказ “На Мадагаскар!” Он волновал Александра Степановича. В судьбе мальчика и отца он видел сходство с собой, с отцом своим, своё неутолённое стремление к неизвестным странам, к путешествиям для души. Когда он твёрдо решил ехать в Одессу в мореходные классы, Стефан Евзибиевич согласился с этим его желанием, дал ему на дорогу двадцать пять рублей. “Больше, Саша, не могу помочь тебе, сам знаешь – семья, нужда”. Пошёл его провожать. Александр, полный смутных и сладких надежд на неизвестное, прекрасное и красивое будущее, смотрел на удаляющуюся фигуру отца, его развеваемую ветром белую бороду, слёзы, текущие по щекам. И сердце его затомила тоска и жалость к отцу, к его душевному одиночеству, человеку, нагруженному заботами о большой, разнокалиберной, крикливой семье, человеку, быть может, тоже стремившемуся в прекрасные неизвестные дали. Этот момент навсегда сохранил в сердце Александра Степановича тепло к отцу. <…> Остальную семью он не чувствовал своей. Их чувства, интересы и желания при встречах и долгом житье с ними казались ему плоскими и вульгарными. Он был среди них как нераскрывшийся цветок, не знающий сам, что он цветок» (3:223).

В «Автобиографической повести» узнаём, что родители Александра Грина принимали активное участие в его жизни. Мать научила Сашу азбуке (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:21), научила писать (Грин А.С. Автобиография, адресованная к Венгрову С.А. Цитируется из: 2:149), но её рано не стало. Отец учил сына читать, помогал решать задачи по математике (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:14, 21), стремился развивать Сашины увлечения. Заметив, что десятилетний мальчик тяготеет к охоте, Степан Евсеевич купил ему «старенькое шомпольное ружьецо», из которого Саша, «не зная ни обычаев дичной птицы», ни техники охоты, «стрелял во всё, что видел: в воробьёв, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов» (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:16). Когда в первом классе Александр самостоятельно «составил номер рукописного журнала» со своими стихами и рассказами, срисовав «в него несколько картинок», отец втайне от сына отнёс и показал этот журнал директору училища, который похвалил старания мальчика. Саша был смущён похвалой, но радостен и горд (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:17).

Степан Евсеевич – добрый, но строгий и справедливый родитель, поэтому при случае он наказывал своего первенца за хулиганские выходки, проводил с ним разъяснительные беседы, но при необходимости ходатайствовал за своего ребёнка. Когда Сашу исключили из второго класса реального училища (1892) за шуточные стихи о преподавателях, отец обратился с просьбой о сыне к руководству Вятского четырёхклассного училища, и, благодаря прошению Степана Евсеевича, мальчика приняли в учебное заведение (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:21).

После завершения обучения Александра в городском училище, Степан Евсеевич принимал участие в его обустройстве: помогал найти работу и платил за его комнату (2 рубля 50 копеек). Об этом узнаём из «Автобиографической повести». «Однажды земству понадобился чертёж одного городского участка с строениями», Степан Евсеевич «устроил этот заказ» сыну. Когдако дню коронации Николая II в местной больнице готовили иллюминацию, Саше «через отца, сделан был заказ на двести бумажных фонарей из цветной бумаги по четыре копейки за штуку, с готовым материалом». «Раза четыре отец давал <ему> переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений, по десять копеек с листа», на чём молодой человек «заработал несколько рублей» (Цитируется из: 2:27-28). Зная, что сын мечтает стать моряком, Степан Евсеевич помогал ему найти информацию о том, как поступить в мореходные классы (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:32, 33), и, провожая сына в Одессу в июне 1896 года, дал ему на обустройство 25 рублей (не малая сумма при жаловании 60 рублей) и рекомендательное письмо к знакомому, чтобы тот помог юноше с проживанием (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:34). Обучение на пароходе «Платон», куда Гриневский устроился матросом, было платным и стоило 8 рублей 50 копеек в месяц. Эти деньги присылал ему отец (1:10).

Пытаясь найти своё призвание, Александр Степанович прошёл долгий и нелёгкий путь: испробовал множество рабочих профессий, выполнял тяжёлые работы, голодал и ночевал где придётся, исколесил и исходил тысячи вёрст Российской империи. Сначала молодой человек отправился в Одессу учиться морскому делу, потом на Каспий, в Баку, видимо, по словам Нины Николаевны, рассчитывая «снова плавать на теплоходах», затем – на Урал, мечтая стать золотоискателем, и разбогатеть. После скитаний и поисков самого себя, Саша Гриневский неоднократно возвращался домой, в Вятку. Встречи с отцом после этих скитаний, описанные им в «Автобиографической повести», раскрывают его взаимоотношения с родителем. «”Где же твой багаж?” – спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства», когда сын вернулся из Одессы. Саша не смог объяснить отсутствие багажа (он был распродан из-за нужды в деньгах). Отец возмутился его выдумке, принимая её за обман, но юноша не стал возражать родителю: он не умел объяснить «ложное самолюбие – эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью» ирешил «пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство». «Вскоре, однако, отец, что-то продумав, повеселел и начал водить меня в гости – показывать сына-моряка», – рассказывал Александр Степанович (Цитируется из: 2:74-75). Когда Саша приехал домой с Каспия, Степан Евсеевич «встретил <его>радостно <и> слегка растерянно, характерная улыбка шевелила его усы, уже седеющие». «Ну, вот… был в Баку, лежал на боку», – «бесхитростно острил» родитель, в то время как юноша, «стараясь говорить небрежно и бодро <…> кое-что рассказывал ему о пережитом». «И так стыдно было мне являться без гроша, снова пользуясь поддержкой отца, – признавался Александр Степанович,– что я вновь солгал, проронив между прочим: – Деньги? Деньги есть, есть всякие: и золотые, и серебряные. Отец внимательно посмотрел на меня, а вечером, сильно нетрезвый и, по-видимому, наученный мачехой, подошёл ко мне, сел и, не то стесняясь, не то приказывая, сказал: – А ну, Александр, давай-ка деньги! Давай, давай! Ты всё зря истратишь… <…> Тогда мне пришлось сознаться в выдумке – и странно – даже уверять отца, что я солгал. – Так зачем же ты лжёшь?– спросил он, взволновавшись и рассердясь. Но я и теперь не знаю: зачем?» (Цитируется из: 2:105).

«По законам Российской империи, как первый ребёнок, <Александр> не подлежал воинской повинности» (Сандлер В.И. Вокруг Александра Грина. Цитируется из 2:425), но, устав от скитальческой жизни «кое-где и кое-как», «от постоянного недоедания», он решил пойти добровольцем в царскую армию, чтобы поправить своё бедственное положение и «всегда быть сытым и одетым» (Цитируется из 2:425). Степан Евсеевич радовался решению сына, надеясь, что «суровая армейская дисциплина сделает из <него> человека» (Цитируется из 2:425). «В том, что Александр не мог по-настоящему устроиться <и найти своё место в жизни>, отец видел единственно его неумение подчиняться существующим порядкам». В марте 1902 года Гриневский был зачислен стрелком в Оровайский батальон г. Пензы (12:14). В армии он познакомился с эсерами и стал членом партии социал-революционеров. Затем совершил побег из армии, занимался пропагандистской деятельностью, за что последовали аресты, тюрьмы, ссылки. Зимой 1906 года Гриневского под именем Н.И. Мальцева арестовали и отправили в ссылку в отдалённый уезд Тобольской губернии. В Туринске он совершил побег и поехал в Вятку к отцу. Степан Евсеевич помог Александру в сложном положении: ему удалось достать и передать сыну паспорт на имя умершего «Личного Почётного Гражданина Алексея Алексеевича Мальгинова» (1:21). «Это был настоящий и надёжный паспорт» (4:30). Последняя встреча Александра Грина с отцом состоялась в 1913 году (вероятнее всего, в конце года), когда он приезжал навестить больного Степана Евсеевича (1:31). Произошёл важный разговор, в результате которого Александр Степанович вернул доверие родителя как состоявшийся писатель. Эта история уходит корнями в далёкое детство Александра Грина. Нина Николаевна вспоминала, что однажды в журнале Саша прочёл стихотворение. Оно ему понравилось, и он решил его заучить. На вопрос сестёр «Ты чего бубнишь?», мальчик ответил, что сочиняет стихи и потребовал, чтобы ему не мешали. Сёстры рассказали о стихах отцу, и Степан Евсеевич, обрадовавшись, похвастался при случае перед гостями талантом сына.Александра заставили прочесть стихотворение, а «через два дня один из гостей принёс Стефану Евзибиевичу номер “Нивы” с “Сашиными” стихами. Отец очень рассердился и поколотил <сына>.С тех пор он перестал ему верить. И когда, спустя много-много лет, Александр Степанович действительно стал писателем и писал, и говорил об этом отцу, старик никак не хотел верить. “Это ты меня утешить хочешь, а всё лжёшь. Какой-то печатает, а ты за своё выдаёшь. Ведь уж делал так в детстве…” И только когда Александр Степанович в 1913 году, уже после ссылки, приехал на несколько дней к старику в Вятку, незадолго до его смерти, привёз ему свою книгу рассказов и показал ему договор с издательством на своё настоящее имя, Стефан Евзибиевич заплакал, поверил и сказал: “Саша, Саша, как я радуюсь за тебя. Ведь я же думал, что ты так беспутным и останешься”» (3:221).

Спустя одиннадцать лет после этой встречи журнал «Новый мир» опубликовал роман Грина «Золотая цепь» (1925). В отличие от «Автобиографической повести», которая «рассказывает о реальной юности Александра Грина», «Золотая цепь» говорит о воображаемой его юности», здесьавтор «развивает обычную <…> тему мечтателя» (Слонимский М.Л. Александр Грин реальный и фантастический. Цитируется из: 2:270). В характерной для себя художественной форме писатель повествует читателю о том, как важно и необходимо, чтобы в него верили близкие и любимые им люди. Устами Дюрока он произносит ключевые слова: «Надо верить тому, кого любишь, нет высшего доказательства любви».

Пройдя множество жизненных испытаний и трудностей, Александр Грин нашёл своё призвание: он стал писателем и «через всю жизнь, как святыню, пронёс <…> верность нравственным принципам искусства», несмотря ни на что: «Ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути; я был писателем, им и умру», – говорил Грин в последние дни своей жизни(Сандлер В.И. Вступительная статья. Цитируется из: 2:10). Помогли ему в этом наставления родителей и поддержка отца. Провожая сына во взрослую жизнь, Степан Евсеевич, скрывая слёзы, сказал: «Ну, вот и вылетела птичка из гнезда. Ну, Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся на себя и свои силы» (Грин А.С. Автобиографическая повесть. Цитируется из: 2:34). Напутствие родителя стало девизом жизни Александра Степановича: «Став капитаном, не сбивайтесь с пути и не слушайте никого, кроме себя»,– писал Грин Михаилу Слонимскому в октябре 1926 года(Слонимский М.Л. Александр Грин реальный и фантастический. Цитируется из: 2:263). Современник Александра Степановича, хорошо знавший его, вспоминал: «Под суровой внешностью Грина билось преисполненное любви к людям сердце. При этом он стремился всегда самостоятельно решать вставшие на его жизненном пути задачи, и отсюда такой его <…> Спорный, но совершенно гриновский совет» (Слонимский М.Л. Александр Грин реальный и фантастический. Цитируется из: 2:263).

Немаловажную роль в становлении характера Грина сыграли обстановка мещанской, чопорной Вятки и испытания его скитальческой жизни, вызвавшие «мучительн<ую> борьб<у> с поселившимися в душе его безверием и отчаянием» (Слонимский М.Л. Александр Грин реальный и фантастический. Цитируется из: 2:270). Если, начитавшись романтических приключенческих книг, Александр Степанович не стремился бы вырваться из той атмосферы городка, в котором он жил, не переживал бы терпеливо и мужественно те горести, которые выпали на его долю, не стремился бы их преодолеть, храня в своём сердце доброту, честность, любовь к жизни и людям, он вряд ли стал бы тем, кем он есть.

Творчество Александра Грина сегодня очень популярно. По произведениям писателя снимаются фильмы, делаются постановки спектаклей. Сегодня мы знаем Грина как художника и мастера слова, писателя, который подарил читателям мир добра и света. Произведения Грина высоконравственны, они учат мужеству и радости жизни. Книги Александра Степановича помогают воспитывать нам в себе самые лучшие качества. Грин был и остаётся одним из любимых писателей многих его читателей, «потому что писал он сердцем, горящим незатихающей любовью к людям» (Вержбицкий Н.К. Светлая душа. Цитируется из 2:233).

Список литературы:

Калицкая В.П. Моя жизнь с Александром Грином: Воспоминания. Очерки. Письма /Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина. Изд. 2-е, исправл. и дополн.Сост. и подг. Текстов Л. Варламова, Н. Яловая, Д. Лосев. Феодосия; М.: дом Коктебель, 2021. 400 с.: ил. (Портрет мастера. Вып. 6).Родители, семья и условия её жизни играют важную роль в формировании личности человека, его характера, поступков, взглядов и приобретении жизненного опыта, поскольку, будучи ребёнком, он впитывает ту атмосферу и копирует те модели поведения, которые существуют в окружающем пространстве. Чтобы понять истоки становления характера Александра Грина, необходимо знать сведения о его семье и среде её быта. Информацию об этом можно найти в научном издании «Александр Грин: Хроника жизни и творчества» (Феодосия; Москва, 2006), мемуарах Веры Павловны Калицкой «Моя жизнь с Александром Грином» (Феодосия; Москва, 2010) и Нины Николаевны Грин «Воспоминания об Александре Грине» (Феодосия; Москва, 2005), в «Автобиографической повести» писателя.

Александр Грин: Хроника жизни и творчества: С фрагментами автобиографии, воспоминаний, писем, дневниковых записей. / Сост. Н.В. Яловая. Феодосия; М.: Издат. дом Коктебель, 2006. 80 с.

Воспоминания об Александре Грине / Под ред. Н.А. Чечулиной; Сост., вступление, примеч. В. Сандлера. – Л.: Лениздат, 1972. – 608 с., 16 л. ил.

Грин Н.Н. Воспоминания об Александре Грине. Мемуарные очерки. Дневниковые записи. Письма. / Сост.. подг. текста, коммент. Н. Яловой, Л. Варламовой, С. Колотуповой. Феодосия; М.: Издат. дом Коктебель, 2005. 400 с.: ил. (Образы былого. Вып. 4).